luoghi di spettacolo

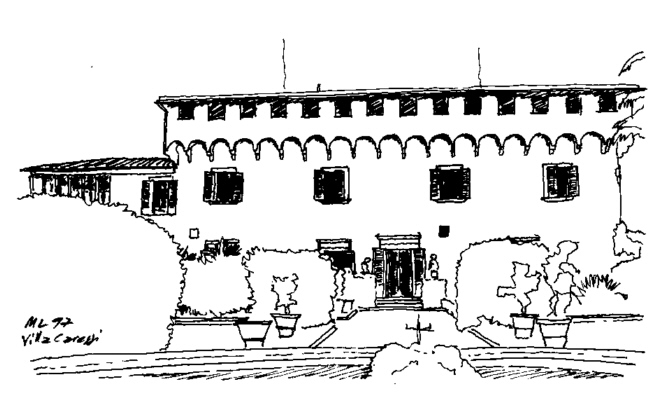

Posta nelle immediate vicinanze a Nord della città, la villa rappresenta uno dei primi modelli di residenza di delizia suburbana, luogo dell'otium in contrapposizione agli affanni del negotium cittadino, ed inaugura la strategia medicea di ininterrotte acquisizioni immobiliari nel contado. Il complesso, consistente in "un palazzo con corte, loggia, pozzo, volta, colombaia, torre, orto murato et annessi" acquistato per ottocento fiorini d'oro da Lorenzo di Bicci de' Medici, nel giugno del 1417, passò poi a Cosimo de' Medici il Vecchio il quale affidò, intorno al 1457, all'architetto Michelozzo di Bartolommeo (già autore del palazzo dei Medici in via Larga, l'odierno palazzo Medici-Riccardi) il compito di ristrutturare l'intero complesso. L'intervento michelozziano riuscì a dare unità alle preesistenze ed a innovare il concetto di residenza di campagna, utilizzando però anche i temi linguistici della tradizione tardomedievale; la parte pių innovativa della villa si trova dal lato che si affaccia sul giardino, dove si aprono due ali loggiate (oggi chiuse con vetrate) secondo una tipologia a U che troverà in seguito ampia diffusione. Del vecchio castello preesistente rimangono la forma bassa e massiccia ed il ballatoio merlato che gli gira tutt'attorno sorretto da mensole ed archetti. La villa era al centro, come già la villa di Cafaggiolo ed il Castello del Trebbio (le due originali residenze medicee), di un vasto possedimento agricolo; nella seconda metà del XV secolo, infatti, il ramo principale della famiglia Medici vi possedeva ben 17 poderi, 9 case con terreno intorno, un frantoio, un mulino, alcune vigne, boschi e canneti. Nonostante questo, il tipo di vita che si svolse nella villa non fu legato alle scadenze della vita agricola. Cosimo ne fece sì la sua residenza di campagna, ma vi sistemò la sua biblioteca e l'adornò con una serie di quadri degli artisti più famosi. Cosimo il Vecchio morì a Careggi nel 1464, all'età di settantacinque anni. A lui successe il figlio Piero, detto il Gottoso, che, salito al potere già malato, dopo solo quattro anni, venne meno anch'egli nella residenza di Careggi.

Infine anche il figlio di Piero, Lorenzo il Magnifico, nipote prediletto di Cosimo e suo naturale successore, scelse Careggi quale sua dimora preferita e la trasformò nel centro culturale più importante dell'epoca, sede dell'Accademia Platonica, convegno di filosofi, artisti e poeti quali Marsilio Ficino, Pico della Mirandola, Agnolo Poliziano, Donatello, Michelangelo. Furono ospiti di Lorenzo in villa anche Filippo di ser Brunellesco, Leon Battista Alberti, il Bertoldo, lo stesso Michelozzo e poi ancora Cristoforo Landino, Filippo Valori e molti altri. A Careggi, ogni anno, Lorenzo ed i suoi accademici ricordavano addirittura, con una grande festa il 17 di novembre, la nascita di Platone. Nel 1476 nacque nelle stanze della villa il figlio di Lorenzo, Giovanni de' Medici, futuro Papa Leone X e, nel 1492, vi morì lo stesso Lorenzo, a soli quarantaquattro anni. Questa data si può considerare la fine dello splendore di Careggi: la villa rimase infatti per pochi anni ancora dimora di Marsilio Ficino (che vi morė nel 1499) dopodichè fu saccheggiata ed incendiata e subì molte distruzioni, prima, nel 1527, per mano dei repubblicani guidati da Dante da Castiglione dopo la cacciata dei Medici da Firenze e, successivamente, durante l'assedio della città del 1529. Intanto il patrimonio artistico della villa venne in buona parte disperso o addirittura distrutto. Per esempio il Putto col delfino e la Resurrezione del Verrocchio vennero trasferiti il primo sulla fontana in Palazzo Vecchio, il secondo al Bargello; la Deposizione, attribuita a Roger Van der Weiden, un tempo nella cappella della villa si trova oggi agli Uffizi.

Un primo restauro venne intrapreso da Alessandro de' Medici ma Careggi fu oggetto di particolari attenzioni soprattutto ad opera di Cosimo I, granduca che ne promosse ulteriori restauri ed abbellimenti, fra cui la realizzazione dello scalone interno ed i famosi cicli di affreschi eseguiti dal Pontormo e dal Bronzino (purtroppo non arrivati fino a noi).

Ma ormai l'era laurenziana era finita irrimediabilmente e con lei lo splendore della villa di Careggi. Questa, già nel Seicento, sia pur restaurata e tornata utilizzabile nel suo complesso, non era pių altro che una delle tante dimore di villeggiature per i Medici e divenne, a poco a poco, addirittura un inutile aggravio del patrimonio della corona. Nè maggiore interesse venne dedicato alla villa dai Granduchi lorenesi, succeduti alla casata Medici nel 1737. Anzi una delle prerogative della politica di Francesco III, prima, e di Pietro Leopoldo, poi, fu proprio quella di cedere ai privati una gran parte delle antiche possessioni medicee: l'alienazione delle ville era, in particolare, vista come un rapido metodo per risanare parzialmente i debiti contratti dallo stato toscano e per fare apparire illuminati i nuovi regnanti stranieri, lontani, quindi, dagli atteggiamenti in certi casi assolutistici dei loro predecessori. Così il 18 settembre 1779 la villa venne venduta, con tutti i suoi annessi per 31.000 scudi a Vincenzo Orsi. Successivamente, dal 1845 al 1847 il proprietario della villa sarà Lord Holland, nobile mecenate inglese, elemento di spicco della nutrita schiera di anglosassoni che avevano eletto Firenze quale loro patria adottiva. Egli provvide a far effettuare delle decorazioni interne al pittore inglese George Friedrich Watts. Nel 1848 la villa venne venduta a Sir Francis Joseph Sloane: a lui si deve una ulteriore ristrutturazione dell'immobile e del parco. Da questi la villa passò ai Boutourline e successivamente ai Segrè. Nel 1912, divenne proprietà dell'Arcispedale di Santa Maria Nuova che la utilizzò quale convitto per infermiere. Oggi è sede di uffici dell'Amministrazione Ospedaliera (già U.S.L. 10D, oggi Azienda Ospedaliera di Careggi).

Un primo restauro venne intrapreso da Alessandro de' Medici ma Careggi fu oggetto di particolari attenzioni soprattutto ad opera di Cosimo I, granduca che ne promosse ulteriori restauri ed abbellimenti, fra cui la realizzazione dello scalone interno ed i famosi cicli di affreschi eseguiti dal Pontormo e dal Bronzino (purtroppo non arrivati fino a noi).

Ma ormai l'era laurenziana era finita irrimediabilmente e con lei lo splendore della villa di Careggi. Questa, già nel Seicento, sia pur restaurata e tornata utilizzabile nel suo complesso, non era pių altro che una delle tante dimore di villeggiature per i Medici e divenne, a poco a poco, addirittura un inutile aggravio del patrimonio della corona. Nè maggiore interesse venne dedicato alla villa dai Granduchi lorenesi, succeduti alla casata Medici nel 1737. Anzi una delle prerogative della politica di Francesco III, prima, e di Pietro Leopoldo, poi, fu proprio quella di cedere ai privati una gran parte delle antiche possessioni medicee: l'alienazione delle ville era, in particolare, vista come un rapido metodo per risanare parzialmente i debiti contratti dallo stato toscano e per fare apparire illuminati i nuovi regnanti stranieri, lontani, quindi, dagli atteggiamenti in certi casi assolutistici dei loro predecessori. Così il 18 settembre 1779 la villa venne venduta, con tutti i suoi annessi per 31.000 scudi a Vincenzo Orsi. Successivamente, dal 1845 al 1847 il proprietario della villa sarà Lord Holland, nobile mecenate inglese, elemento di spicco della nutrita schiera di anglosassoni che avevano eletto Firenze quale loro patria adottiva. Egli provvide a far effettuare delle decorazioni interne al pittore inglese George Friedrich Watts. Nel 1848 la villa venne venduta a Sir Francis Joseph Sloane: a lui si deve una ulteriore ristrutturazione dell'immobile e del parco. Da questi la villa passò ai Boutourline e successivamente ai Segrè. Nel 1912, divenne proprietà dell'Arcispedale di Santa Maria Nuova che la utilizzò quale convitto per infermiere. Oggi è sede di uffici dell'Amministrazione Ospedaliera (già U.S.L. 10D, oggi Azienda Ospedaliera di Careggi).

Dal punto di vista architettonico, i numerosi e spesso drastici interventi di restauro ed i numerosi cambi di destinazione, che si sono succeduti nei secoli, hanno modificato ampiamente quella che era l'originaria quattrocentesca distribuzione degli spazi interni nonchè buona parte delle decorazioni. Rimangono, dell'opera di Michelozzo, piuttosto integri, il piccolo cortile di forma irregolare (che conserva alcuni pilastri ottagonali ed i relativi capitelli del trecentesco castello) e la loggetta, al primo piano che si affaccia sul giardino, caratterizzata da colonnette ioniche architravate e dal soffitto ligneo a cassettoni, decorato con grottesche alla fine del XVI secolo. Originale del XVI secolo (nonostante la data incisa 1465) è sicuramente il grande camino in pietra che oggi domina il Salone al primo piano (esso però si trova nell'attuale posizione da non più di due secoli). Sempre nel salone campeggiano anche due grandi tele di Antonio Puccinelli (databili intorno al 1845) ritraenti Lorenzo il Magnifico e la sua Accademia e Cosimo il Vecchio. Del XVI secolo sono invece gli apprezzabili affreschi nelle lunette del saloncino al piano terra, oggi adibito a sala riunioni, e le statue di gnomi sistemate nel giardino.

Un accenno merita anche il parco. Esso, a causa delle fortissime manomissioni ottocentesche, poco mantiene di quello che doveva essere il suo originario aspetto rinascimentale. Quasi certamente del XV secolo sono la grande vasca circolare (ma non le nicchie di siepe che la contornano) e le statue che ornano il vialetto che da questa porta alla villa. La zona più esterna del parco, apparentemente caratterizzata da un aspetto selvatico, è in realtà attraversata da numerosi sentieri curvilinei, spesso delimitati da siepi, di chiara impronta romantica. Fu la famiglia Sloane, come accennato in precedenza, a volere questa sistemazione (giunta a noi praticamente intatta) che distrusse, purtroppo, quanto rimaneva ancora del giardino quattro-cinquecentesco. A loro si deve, però, la messa a dimora di diversi rari esemplari di essenze di notevole interesse botanico (per esempio si trovano esemplari di Cedrus deodara, Sequoia della California, Pinus ponderosa, e molti altri).

Dal punto di vista architettonico, i numerosi e spesso drastici interventi di restauro ed i numerosi cambi di destinazione, che si sono succeduti nei secoli, hanno modificato ampiamente quella che era l'originaria quattrocentesca distribuzione degli spazi interni nonchè buona parte delle decorazioni. Rimangono, dell'opera di Michelozzo, piuttosto integri, il piccolo cortile di forma irregolare (che conserva alcuni pilastri ottagonali ed i relativi capitelli del trecentesco castello) e la loggetta, al primo piano che si affaccia sul giardino, caratterizzata da colonnette ioniche architravate e dal soffitto ligneo a cassettoni, decorato con grottesche alla fine del XVI secolo. Originale del XVI secolo (nonostante la data incisa 1465) è sicuramente il grande camino in pietra che oggi domina il Salone al primo piano (esso però si trova nell'attuale posizione da non più di due secoli). Sempre nel salone campeggiano anche due grandi tele di Antonio Puccinelli (databili intorno al 1845) ritraenti Lorenzo il Magnifico e la sua Accademia e Cosimo il Vecchio. Del XVI secolo sono invece gli apprezzabili affreschi nelle lunette del saloncino al piano terra, oggi adibito a sala riunioni, e le statue di gnomi sistemate nel giardino.

Un accenno merita anche il parco. Esso, a causa delle fortissime manomissioni ottocentesche, poco mantiene di quello che doveva essere il suo originario aspetto rinascimentale. Quasi certamente del XV secolo sono la grande vasca circolare (ma non le nicchie di siepe che la contornano) e le statue che ornano il vialetto che da questa porta alla villa. La zona più esterna del parco, apparentemente caratterizzata da un aspetto selvatico, è in realtà attraversata da numerosi sentieri curvilinei, spesso delimitati da siepi, di chiara impronta romantica. Fu la famiglia Sloane, come accennato in precedenza, a volere questa sistemazione (giunta a noi praticamente intatta) che distrusse, purtroppo, quanto rimaneva ancora del giardino quattro-cinquecentesco. A loro si deve, però, la messa a dimora di diversi rari esemplari di essenze di notevole interesse botanico (per esempio si trovano esemplari di Cedrus deodara, Sequoia della California, Pinus ponderosa, e molti altri).

Interessante risulta, infine, la settecentesca serra-limonaia, edificata sul retro della villa, in stile neogotico. Essa contiene rari esemplari di agrumi in vaso, alcuni dei quali addirittura secolari, ed una antica macchina in legno, ancora funzionante, utilizzate per spostare i pesanti vasi di limoni o di aranci.

Interessante risulta, infine, la settecentesca serra-limonaia, edificata sul retro della villa, in stile neogotico. Essa contiene rari esemplari di agrumi in vaso, alcuni dei quali addirittura secolari, ed una antica macchina in legno, ancora funzionante, utilizzate per spostare i pesanti vasi di limoni o di aranci.

Mario Librando, '93

nota bibliografica

A.A.V.V., "Firenze: guida di architettura", Torino, 1992;

Barfucci, E., "Lorenzo de' Medici e la Società artistica...", Firenze, 1964;

Conti, A., (a cura di(, "I dintorni di Firenze", Firenze, 1983;

Chiostri, F., "Parchi della Toscana", Perugia, 1989;

Fanelli, G., "Firenze", Bari, 1980;

Fianico studio, "Le ville medicee", Firenze, s.d.;

Foresi, M., "Ville medicee", Firenze, s.d.;

Fossi, G., "Firenze", Milano, 1987;

Franchetti Pardo, V., "I Medici nel contado fiorentino", Firenze, 1978;

Lensi Orlandi, G., "Le ville di Firenze", Firenze, 1978.