- LE NUBI E LE NEBBIE -

LA CONDENSAZIONE

Quando l’aria si raffredda al disotto della temperatura di rugiada, il vapore acqueo (invisibile) condensa; si formano le goccioline e quindi le nubi. Il raffreddamento è pertanto la condizione essenziale per la genesi delle nuvole.

Tuttavia la formazione delle goccioline non sarebbe praticamente possibile senza la presenza di microscopici corpuscoli di raggio variabile tra il decimillesimo e il millesimo di millimetro in sospensione nell’atmosfera e che prendono il nome di nuclei di condensazione. Questi nuclei sono costituiti assai spesso, di granuli di pulviscolo, da particelle di cloruro di sodio, la cui azione consiste nel permettere alle goccioline che si formano su di essi, di aver sin dall’inizio dimensioni relativamente grandi per esistere e non evaporare immediatamente.

I meccanismi attraverso i quali si formano le nubi sono vari, ma tutti riconducibili allo stesso principio: il raffreddamento dell’aria al disotto della propria temperatura di rugiada. I processi più refrigerativi sono: raffreddamento per irraggiamento, raffreddamento per avvenzione; raffreddamento per mescolanza di masse diverse per temperatura e contenuto di vapore, ed infine per movimenti ascendenti dell’aria.

RAFFREDDAMENTO PER IRRAGGIAMENTO

Il raffreddamento per irraggiamento, avviene in natura, negli strati bassi dell’aria che si raffreddano per il contatto con il suolo che va raffreddandosi, ovvero negli strati più alti dell’atmosfera che si raffreddano direttamente per perdita di calore (emissione termica).

Nel primo caso si formano le cosiddette nebbie per irraggiamento (tipiche della Pianura Padana), la rugiada, la brina; nel secondo caso, nubi a carattere stratificato e nebbie alte. Per tale processo occorrono: umidità relativa elevata, cielo sereno, assenza di moti turbolenti nell’atmosfera.

RAFFREDDAMENTO PER AVVENZIONE

Il raffreddamento per avvenzione, si ha quando l’aria calda e umida che si trova al di sopra di un mare o di un oceano, va a scorrere sulla superficie più fredda di un continente. Per tale processo, caratteristico della stagione invernale o primaverile, occorrono le seguenti condizioni: notevole differenza tra la temperatura dell’aria e quella della superficie sottostante; cielo sereno; umidità relativa elevatae e vento non troppo forte. Se si verificano tali condizioni si hanno le cosiddette nebbie da avvenzione o delle coste. Tale tipo di nebbia si forma con una certa frequenza lungo le coste tirreniche (in modo particolare sulle coste toscane e laziali).

RIMESCOLAMENTO DI MASSE

Questo processo si ha quando due masse d’aria aventi temperatura e umidità diverse vengono a contatto, per esempio all’uscita comune di due valli. In questa zona avviene una vera e propria mescolanza di masse; si può raggiungere la saturazione, con la formazione di nubi stratificate di limitata estensione e di piccolo spessore, ovvero di nebbie in banchi.

MOVIMENTI ASCENDENTI

Di gran lunga più importante è il raffreddamento dovuto a movimenti ascendenti dell’aria.

Allorquando un corpo, un volume d’aria, è costretto ad un movimento verticale verso l’alto, subisce un’espansione, in quanto attraversa strati atmosferici via via soggetti a pressione minore. Con l’espansione, come insegna la fisica, si ha un raffreddamento (raffreddamento per espansione adiabatica).

La temperatura dell’aria che sale, diminuisce pertanto progressivamente; può portarsi al disotto della sua temperatura di rugiada e dar luogo alla condensazione.

L’entità del raffreddamento è costante e pari a 1 °C per ogni 100 metri di salita, sino alla quota di saturazione dell’aria; dal momento in cui avviene la condensazione, il raffreddamento che accompagna l’ulteriore salita dell’aria (quindi l’ulteriore espansione), avviene in ragione di circa 0,5 °C per ogni 100 metri di salita.

L’espansione dell’aria, e quindi il raffreddamento, può verificarsi attraverso la convezione, che si verifica allorquando al contatto con la superficie terrestre calda o in via di riscaldamento, l’aria si riscalda, si dilata, diviene più leggera e di conseguenza inizia il suo movimento verso l’alto. Con tale processo si formano le nubi del tipo dei Cumulus di piccolo spessore, oppure Cumulus imponenti e Cumulonimbus.

SCORRIMENTO ASCENDENTE

Vi sono altre cause di ascesa dell’aria, e quindi di espansione e conseguente raffreddamento.

Sovente, una massa d’aria calda e umida scorre, come lungo un piano inclinato, al di sopra di cunei di aria fredda; se l’innalzamento è sufficiente, l’espansione ed il raffreddamento dell’aria possono portare alla formazione, nell’aria più calda, di nubi di carattere stratificato: Nimbostratus, Altostratus, Cirrostratus e Cirrus.

Il raffreddamento di una massa d’aria calda e umida, può essere inoltre causato da un cuneo di aria fredda che s’inserisce tra essa e la superficie terrestre. L’aria calda viene così spinta verso l’alto, talvolta con una certa violenza; anche in questo caso si verificano l’espansione, il conseguente raffreddamento e la formazione di vari agglomerati di nubi del tipo cumuliforme (Cumulus e Cumulonimbus), o del tipo dei Nimbostratus.

STAU E FÖHN

Altra causa che porta alla formazione di nubi, è il sollevamento di una massa d’aria costretta a superare una catena montuosa. L’aria, innalzandosi lungo il pendio, si raffredda per espansione fino alla vetta, superata la quale, scende a valle subendo un riscaldamento per compressione.

Può capitare che l’aria innalzandosi non si raffreddi abbastanza per raggiungere la temperatura di condensazione o di rugiada; in questo caso non si hanno formazioni di nubi.

Se l’innalzamento dell’aria dovuto alla catena montuosa è tale da portare un cospicuo raffreddamento dell’aria sino a farle raggiungere la sua propria temperatura di rugiada, si ha allora sul versante sopra vento, ad una certa quota, la condensazione, e quindi la formazione di nubi del tipo cumuliforme (cumuli orografici).

Superata la vetta, l’aria si riversa in basso sotto vento, e poiché attraversa strati atmosferici a pressione progressivamente maggiore, si comprime, con il risultato che l’aria diviene più calda e più secca che alla stessa quota sopra vento.

L’accumulo di nubi sul lato sopra vento, viene chiamato Fenomeno di Stau; il rasserenamento che si ha con l’aria discendente sul versante sotto vento è noto come il fenomeno di Föhn.

Un esempio tipico di Stau e di Föhn si ha allorquando l’aria proveniente dal Nord Europa investe la catena alpina. L’aria, costretta a sollevarsi, si raffredda, dando origine, sul versante nord delle Alpi, a cospicue formazioni nuvolose accompagnate da abbondanti precipitazioni; sulla Valle Padana, cioè sotto vento, si hanno condizioni tipiche di Föhn: cielo sereno, aria secca e visibilità più che buona.

Altro esempio lo offrono gli Appennini. Quando si verifica sull’Adriatico un flusso d’aria da est, sul versante orientale della dorsale appenninica, si accumulano estese formazioni nuvolose che danno luogo a precipitazioni (fenomeno di Stau), mentre sul versante occidentale (tirrenico), il cielo è scarsamente nuvoloso, l’aria è più secca, e la visibilità è buona.

CONDENSAZIONE PER UMIDIFICAZIONE

Si è visto come il raffreddamento sia il processo più importante per la condensazione.

Tuttavia la condensazione, in alcuni casi, può avvenire senza il raffreddamento, precisamente con l’umidificazione, cioè con l’immissione di vapore nell’aria sino a farle raggiungere la saturazione. Poiché l’aria, ad una determinata temperatura, non può contenere più di una certa quantità di vapore, l’eventuale eccedenza dovrà condensare.

L’immissione di vapore nell’aria non può verificarsi che con l’evaporazione da superfici d’acqua, ovvero con la pioggia. Nel primo caso si hanno le cosiddette nebbie di vapore, o vapori nebbiosi. Affinché si abbia la formazione nebbiosa, è necessari che la temperatura dell’acqua sia sensibilmente più alta di quella dell’aria.

Nel caso di evaporazione da pioggia, le goccioline d’acqua attraversando, nella loro caduta, gli strati d’aria sempre più caldi, possono evaporare, arricchendo di vapore tali strati. Se l’aumento di vapore è tale da superare la quantità massima consentita, si ha la condensazione con formazione, secondo i casi, di nubi stratificate o di nebbie.

COS’È UNA NUBE

Le nubi si espandono in infinite varietà di forme ed aspetti. Talora librate, leggere, quasi immobili; talora correnti con notevole velocità. Si presentano a distesa sino a coprire tutto il cielo; ovvero si elevano sino a superare le più alte montagne. Ondeggiano lievi, fibrose come piume, e tenui come veli; gravano talora scure, pesanti, minacciose. Queste sono le nubi, cioè il prodotto della condensazione del vapore acqueo.

Una nube non è quindi che un ammasso di goccioline di acqua e di ghiaccio sotto forma di cristallini. In conseguenza dei vari processi che portano alla condensazione, possiamo avere una nube di acqua, composta interamente da goccioline di acqua e tutta in aria, avente una temperatura centigrada positiva; o una nube di ghiaccio, composta da cristallini di ghiaccio e tutta in aria, avente una temperatura molto inferiore a quella di gelo. Vi sono, tuttavia, nubi composte di acqua e di ghiaccio allo stesso tempo: sono le nubi miste. Una nube di grande estensione verticale è in genere una nube mista; ha infatti la parte inferiore a temperatura positiva con sole goccioline; la parte intermedia a temperatura negativa, con miscuglio di goccioline d’acqua e cristalli di ghiaccio; la parte superiore a temperatura fortemente negativa, con soli cristalli di ghiaccio.

In genere le nubi di acqua hanno contorni ben definiti e, se abbastanza spesse, presentano ombre proprie nella parte inferiore; le nubi di ghiaccio presentano di solito una struttura sfilacciata con contorni ben delimitati. Con le prime si hanno aureole e corone che circondano il Sole e la Luna come cerchi lucenti; con le seconde, per effetto di rifrazione e riflessione, si hanno gli Aloni.

—Luminanza

L’aspetto di una nube dipende essenzialmente dalla natura, dalle dimensioni e dalla distribuzione delle goccioline che la costituiscono. La luminanza di una nube, è data dalla quantità di luce riflessa, diffusa e trasmessa dalle goccioline. Questa luce proviene soprattutto dal Sole e dal cielo; in alcuni casi può provenire dalla superficie terrestre (luce solare o lunare riflessa da distese di neve o ghiaccio).

Durante il giorno, la luminanza delle nubi è così forte da poter essere ben osservata. Nelle notti con Luna, le nubi sono visibili allorquando la superficie della Luna risulta illuminata per più di un quarto. Nelle notti illuni, le nubi non sono in genere osservabili. Tuttavia la loro presenza può essere dedotta dal fatto che esse nascondono le stelle. In alcuni casi, si rendono visibili in presenza di chiarore artificiale sufficientemente intenso, quale quello prodotto da un agglomerato urbano piuttosto esteso.

—Colorazione

La colorazione di una nube dipende essenzialmente dal colore della luce che essa riceva. Tale colorazione può, tuttavia, essere modificata allorquando banchi di foschia si interpongono tra la nube e l’osservatore.

Quando il Sole è abbastanza alto, le nubi risultano bianche o grigie; le parti di nubi che sono illuminate unicamente dall’azzurro del cielo, assumono una colorazione grigio-bluastra.

Quando il Sole è prossimo all’orizzonte, le nubi possono prendere una colorazione che va dal giallo al rosso.

Di notte, la luminanza delle nubi è generalmente troppo debole per permettere di distinguere la loro colorazione; tutte le nubi osservabili assumono una colorazione grigia o nera, ad eccezione delle nubi illuminate dalla Luna.

— Dimensione delle goccioline

Le goccioline d’Acqua che costituiscono le nubi, hanno un diametro compreso tra qualche millesimo di millimetro e il decimo di millimetro, mediamente oscillante intorno a qualche centesimo di millimetro.

In aria calma esse cadono con una velocità dell’ordine del centimetro per secondo; è sufficiente anche una corrente d’aria debolissima per mantenerle in sospensione nell’atmosfera, o eventualmente per farle salire.

Quando il diametro delle gocce supera il decimo di millimetro, la velocità di caduta raggiunge allora un metro al secondo e, non trovando più delle correnti ascendenti sufficientemente intense a sostenerle, le gocce cadono verso il suolo sotto forma di pioggia.

In realtà le gocce che formano la pioggia, sono di dimensioni molto più grandi; hanno infatti un diametro compreso tra 1 e 5 mm.

NUBI STRATIFORMI E CUMULIFORMI

É nota a tutti la semplice nube a forma di strato, di un colore grigio uniforme che ricopre zone molto vaste, con estensioni talvolta di centinaia di chilometri. Ugualmente nota, la nube fatta a cumulo, la nube più spettacolare dell’atmosfera che ricopre zone relativamente ristrette, con estensioni che vanno dal centinaio di metri fino a qualche decina di chilometri, ma di notevole sviluppo verticale. Nubi stratiformi e nubi cumuliformi: ecco una prima semplice classificazione che divide tutte le nubi in due grandi categorie.

Le nubi stratiformi, molto simili a vasti banchi di nebbia che osserviamo al suolo nelle fredde giornate autunnali e invernali, si formano o per trasporto orizzontale (avvenzione) di aria più calda al di sopra di uno strato d’aria più fredda, ovvero per una lenta salita di aria dal suolo al di sopra di aria più fredda (scorrimento ascendente, caratteristico di un fronte caldo).

Le nubi cumuliformi, si formano invece per una rapida ascesa di aria, allorquando insorgono correnti verticali dirette verso l’alto, per il riscaldamento degli strati d’aria inferiori (convezione termica), ovvero per un sollevamento forzato di una massa d’aria in movimento, dovuto alla presenza di una catena montuosa. Nubi cumuliformi, si formano anche quando dell’aria più calda viene energicamente sollevata da aria più fredda in veloce movimento (è il caso di un fronte freddo).

Dalle nubi stratiformi, può aversi una precipitazione, oppure no. Se la si ha, di solito è una precipitazione leggera, diffusa (piovaggine o pioggerella).

Le nubi cumuliformi, danno precipitazioni talvolta violente, abbondanti, tuttavia di durata ed intensità molto variabili.

Talvolta le nubi possono apparire come combinazione dei due tipi ora ricordati (per esempio gli Stratocumulus); possono presentarsi allora sia a distesa ricoprente tutto il cielo, sia sotto forma di banchi isolati.

CLASSIFICAZIONE DELLE NUBI

Le nubi vengono classificate dalla meteorologia pratica di tutti i Servizi meteorologici del mondo, secondo l’altitudine. Le nubi si formano tra il livello del mare, ed i 12 mila metri circa. Per convenzione, questo strato atmosferico è stato suddiviso in altri tre strati, chiamati regioni e precisamente: regione superiore, da sei a tredici chilometri; regione media, da due a sei chilometri; regione inferiore, dal suolo a due chilometri di altezza. In ogni regione si hanno determinati generi di nubi. Le nubi si presentano, com’è possibile constatare ogni giorno, in un numero quasi illimitato di forme; tuttavia, dopo un secolo e mezzo di discussioni, sono stati definiti, tenendo conto delle forme caratteristiche delle nubi che si possono osservare in tutte le parti del globo, dieci generi:

|

Regione superiore |

CIRRUS CIRROCUMULUS CIRROSTRATUS |

(dal latino, ricciolo, piuma) (dal latino, cirrus e cumulus) (dal latino, cirrus e stratus) |

|

Regione media |

ALTOCUMULUS ALTOSTRATUS NIMBOSTRATUS |

(dal latino, alto, elevato e cumulus) (dal latino, alto, elevato e stratus) (dal latino, nube piovosa e stratus) |

|

Regione inferiore |

STRATUS STRATOCUMULUS CUMULUS CUMULONIMBUS |

(dal latino, esteso; part. pass. di sternere) (dal latino, stratus e cumulus) (dal latino, ammasso, cumulo) (dal latino, cumulus e nimbus) |

I primi tre generi vengono denominati anche nubi alte, caratteristiche della regione superiore; i tre generi che seguono, costituiscono le nubi medie, caratteristiche della regione media; gli ultimi quattro, costituiscono le nubi basse, caratteristiche della regione inferiore. I cumulus e i Cumulonimbus vengono chiamati nubi a sviluppo verticale.

- LE NUBI DELLA REGIONE SUPERIORE -

CIRRUS

Struttura: Fibrosa e filamentosa, trasparente a splendore serico.

Colore: Bianco delicato; al tramonto, giallo, rosa e grigio; all’aurora, rosso, rosa o giallo.

Caratteristiche: Possono presentarsi ad uncino, a ciuffi isolati, lunghi e sottili, od in banchi. Sono spesso disposti a bande.

Origine: Se appaiono densi, a fiocchi, o con bordi sfilacciati possono essere il residuo di un Cb, o il segno di aria calda in ascesa.

Previsione: Non hanno significato particolare, se non quando, invadendo il cielo, provengono da W o SW; il tempo sta per cambiare.

- Tipologia -

FIBRATUS Se hanno un aspetto serico con filamenti delicati, possono essere indizio di bel tempo; se vanno occupando spazi sempre più grandi e si presentano in bande con filamenti allargati e ben definiti, possono segnare l’arrivo di una perturbazione.

UNCINUS Hanno un’estremità più densa, spessa, simile ad un ciuffo o ad un uncino.

SPISSATUS Si presenta in banchi o ammassi irregolari, dai bordi sfilacciati, talvolta con ombre proprie. Sono di colore bianco, anche con spessore notevole, ma non tali da cancellare la luce ed i contorni del Sole.

FLOCCUS Con elementi simili a fiocchi arrotondati o a bande parallele che sembrano convergere verso l’orizzonte.

CIRROSTRATUS

Struttura: Si distingue dal Cirrus per la sua estensione continua, che può o meno, coprire totalmente il cielo con un velo sottile.

Colore: Biancastro in ogni sua parte (o come il Cirrus)

Caratteristiche: Non elimina le ombre (la nebbia si).

Alone: attorno al Sole od alla Luna, sta ad indicare l’arrivo di una perturbazione.

Origine: Può derivare dall’assottigliamento di un As o dalla fusione di Cirrus. La causa principale, è il lento sollevamento di strati d’aria di grande estensione orizzontale.

Previsione: Se invade completamente il cielo, dopo l’apparizione di Cirrus, quasi sempre sta giungendo una perturbazione; aumentano temperatura e umidità, e il vento gira da S o SE.

CIRROCUMULUS

Struttura: Piccoli globi bianchi senza ombre proprie, tali da lasciar sempre distinguere il Sole o la Luna.

Colore: Bianco, più o meno trasparenti.

Caratteristiche: Disposti in uno strato sottile, in distese più o meno vaste, o in banchi formati da piccoli elementi. I Cc non presentano ombre proprie, mentre gli Ac si.

Origine: Trasformazione di Ci e Cs, o dalla di un banco di As, o dal sollevamento di aria umida.

Previsione: I Cc non hanno particolare significato, tuttavia possono apparire prima di un fronte caldo.

- Tipologia -

STRATIFORMIS Distesa di nubi bianche, senza ombre proprie, a forma di crespe e con contorni fibrosi; trasparente da lasciar vedere il Sole.

LENTICULARIS "Cielo a pecorelle", è uniforme.

FLOCCUS Non presentano ombre proprie, a forma di fiocchi.

- LE NUBI DELLA REGIONE MEDIA -

ALTOCUMULUS

Struttura: Si presentano in banchi o in distese di colore bianco o grigio. Sono composti da lamelle o da masse rotondeggianti collegate o no fra loro. Strato continuo che va progressivamente invadendo il cielo.

Caratteristiche: Si differenziano dai Cc poiché hanno una larghezza apparente maggiore (può arrivare sino a 3 dita).

Corona: stretto anello colorato del Sole.

Gli Ac possono dar luogo a colonne luminose.

Previsione: Sono l’avanguardia di un fronte freddo che potrà manifestarsi dopo 4-5 ore, con temporali sparsi.

- Tipologia -

STRATIFORMIS —Translucidus: bianco o grigio con leggere ombreggiature, costituito da elementi più o meno saldati fra loro e con superficie regolare.

—Duplicatus: bande e rotoli allungati, più o meno paralleli in strati sovrapposti.

—Perlucidus: caratterizzato da elementi ravvicinati come in un mosaico.

LENTICULARIS: Forma lenticolare e con contorni fibrosi, si forma in seno ad onde stazionarie nel flusso d’aria che scavalca le montagne.

CASTELLANUS: Base piatta sormontata da protuberanze (aria instabile, o temporale in atto).

FLOCCUS: —Translucidus: grossi batuffoli simili ai Cu fractus per assenza di basi piatte, ma con dimensioni minori.

ALTOSTRATUS

Struttura: Copre parzialmente o totalmente il cielo, ma sempre in maniera uniforme con un velo più o meno denso, fibroso, striato di colore grigio tendente all’azzurrognolo, con ombre più o meno marcate, a seconda dello spessore.

Caratteristiche: Formata da più strati sovrapposti, può essere spessa centinaia di metri e vasta centinaia di chilometri, si presenta in bande parallele con nette ondulazioni. Può essere, se spessa, confusa con un Cs, ma l’Altostratus non dà il fenomeno dell’alone; inoltre l’As elimina le ombre degli oggetti al suolo. Sotto l’As si possono formare nubi sfrangiate.

Previsione: Pioggia (se il velo è denso e basso); neve (se il velo è poco denso e alto).

- Tipologia -

TRANSLUCIDUS: si vede debolmente il Sole, come attraverso un vetro smerigliato (di colore azzurrognolo).

OPACUS: spesso si presenta con ondulazioni ben marcate, e bande quassi parallele.

NIMBOSTRATUS

Struttura: Colore grigio scuro, di notevole spessore, senza forme definite, con margini frastagliati.

Caratteristiche: Si presenta di solito, come uno strato basso di grande estensione, la cui parte inferiore è spesso occultata da nubi che corrono veloci con il vento. É preceduto da Cs e As.

Origine: Nasce da lenta e continua ascesa di aria umida e si forma attorno ad un centro depressionario.

Previsione: Il cattivo tempo si è già stabilito.

STRATOCUMULUS

Struttura: Grossi ammassi scuri e tondeggianti che, specialmente in inverno, ricoprono totalmente il cielo e sono più o meno, collegati fra loro.

Caratteristiche: Sono più grandi degli Ac (tre dita); sono talvolta disposti in bande parallele con ondulazioni orientate nella stessa direzione. Possono occultare o no il Sole o la Luna, e possono lasciar vedere il cielo.

Previsione: Non sempre danno luogo a precipitazioni, ma se queste ci sono, sono di debole intensità.

- Tipologia -

STRATIFORMIS: non superano i 4.000 metri.

CUMULOGENITUS: Ingrossano sino a congiungersi fra loro, con contorni ben definiti possono indicare un peggioramento.

- LE NUBI DELLA REGIONE INFERIORE -

STRATUS

Struttura: È simile a nebbia sospesa in quota, e talvolta può occultare la sommità delle collinette. Dà al cielo un aspetto caliginoso e uniforme, presentando talora, ondulazioni o rotoli).

Caratteristiche e Può dar luogo a precipitazioni (pioggia minuta e fitta, nevischio o prismi di ghiaccio); quando la nube è molto opaca, si forma sotto As e Ns. Anche se

Previsione: l’aspetto di questa nube è minaccioso, raramente dà luogo a precipitazioni. Se comincia ad evaporare sfrangiandosi dietro un’occlusione, il tempo può migliorare.

Origine: Per abbassamento della temperatura negli strati più bassi dell’atmosfera, o per sollevamento di nebbia a causa del riscaldamento del suolo.

- Tipologia -

NEBULOSUS

FRACTUS: contorni sfrangiati molto irregolari e in continua trasformazione.

CUMULUS

Struttura: Nubi isolate, mutevoli, con base quasi sempre orizzontale e sommità di un bianco splendente. Sono generalmente dense con contorni ben definiti, a piccolo o grande sviluppo verticale, sempre a forma di mammelloni, di cupole, e di torri.

Origine: Nascono a causa di correnti convettive che nascono per effetto del riscaldamento del suolo. Sono nubi ad evoluzione diurna, e il loro sviluppo dipende dalla maggiore o minore instabilità dell’aria. Appaiono dopo zone di foschia.

- Tipologia -

HUMILIS: sono a debole sviluppo verticale, e il loro aspetto è generalmente appiattito. Si notano raramente sul mare o su zone pianeggianti, più spesso sulle cime delle colline o sulle isole. Non porta mai piogge e nasce e si dissolve nell’arco della giornata, in zone dominate da bel tempo (detto anche cumulo di bel tempo).

MEDIOCRIS: hanno moderata estensione verticale e protuberanze poco sviluppate.

CONGESTUS: sempre a grande sviluppo verticale, hanno la parte superiore con protuberanze sviluppate e pullulanti, simili a cavolfiori.

FRACTUS: si presentano con contorni sfrangiati; se si formano sotto l’As, portano cattivo tempo con forti precipitazioni.

CUMULONIMBUS

Caratteristiche: Sono masse imponenti d’aspetto minaccioso, simili a montagne e torrioni a grande sviluppo verticale, che producono scariche elettriche. Possono giungere a livello dei Cirrus.

Previsione: Dai Cb cadono sempre piogge e grandinate accompagnate da fulmini; al suolo il vento è molto forte e può dar luogo a groppi violenti.

Origine: Generalmente nascono da Cu Congestus, ma anche da Ac Castellanus, Sc, As e Ns.

- Tipologia -

CALVUS: contorni lisci, brillanti e ben definiti.

CAPILLATUS: forma superiore ad incudine (nella fase di dissoluzione del temporale).

INCUS

- SPECIE -

- fibratus: a trama filamentosa, rettilinea o quasi.

- uncinus: a trama filamentosa terminante ad uncino.

- castellanus: con protuberanze superiori a forma di piccole torri, simili a merli di un castello.

- floccus: a forma di fiocco.

- lenticularis: a forma di lente, di mandorla.

- fractus: a brandelli, sfilacciato.

- humilis: di piccole dimensioni.

- mediocris: di estensione moderata, senza protuberanze sviluppate.

- congestus: con protuberanze marcate, sviluppate.

- calvus: con protuberanze a cupola ben definita.

- capillatus: con sommità fibrosa a forma di incudine, di pennacchio.

- VARIETÀ -

- radiatus: in bande, che per effetto della prospettiva appaiono come raggi di una ruota.

- vertebratus: simile alla lisca di pesce.

- undulatus: con bande presentanti ondulazioni.

- perlucidus: con interstizi definiti, piccoli o grandi, in modo da lasciar vedere il cielo.

- opacus: opaco, denso, non trasparente.

|

NUBE |

LIVELLO (mt.) |

COSTITUZ. |

PRECIPITAZ. |

COLORE |

ASPETTO E CARATTERIST. |

|

CIRRO |

8.000 - 10.000 |

Ghiaccio

|

Nessuna |

Bianco o biancastro (delicato) |

Spessore limitato, assenza di ombre proprie. Possono preannunciare il cattivo tempo. |

|

CIRROCUMULO |

8.000 |

Ghiaccio, talvolta acqua |

Nessuna |

Bianco, più o meno trasparente |

Ammassi globulari, o fiocchi raggruppati su linee parallele. |

|

CIRROSTRATO |

8.000 |

Ghiaccio |

Nessuna |

Biancastro |

Veli semitrasparenti uniformi. ALONE. |

|

ALTOCUMULO |

3.000 - 4.000 |

Ghiaccio, talvolta acqua |

Trascurabile |

Bianco o grigio |

Globuli o lamelle in rotoli paralleli. CORONA. |

|

ALTOSTRATO |

4.000 - 5.000 |

Acqua e ghiaccio |

Pioggia o neve |

Grigio tendente all’azurrognolo |

Striato, fibroso, stratiforme. Elimina le ombre. |

|

NEMBOSTRATO |

1.000 - 2.000 |

Acqua o ghiaccio |

Pioggia o neve |

Grigio scuro |

Stratiforme di notevole spessore. Può formarsi anche a livello delle nubi basse, per sollevamento di strati d’aria orizzontali. |

|

STRATOCUMULO |

2.000 |

Acqua |

Debole pioggia o neve intermittente |

Grigio o biancastro |

Piccoli elementi globulari, in genere, ma non sempre collegati fra loro. |

|

STRATO |

1.000 |

Acqua |

Piovaggine o nevischio |

Grigio |

Stratiforme, fibroso, con ombre proprie. Non consente di osservare l’alone solare. |

|

CUMULO |

2.000 - 3.000 |

Acqua |

Pioggia, quando lo sviluppo verticale è notevole |

Base grigia, sommità bianca |

Contorni tondeggianti in continua evoluzione, base piatta, la sommità può raggiungere i 5.000 m. Il C. Congestus, è alimentato da forti correnti ascensionali. |

|

CUMULONEMBO |

2.000 - 7.000 |

Acqua (sotto) ghiaccio (sopra) |

Rovesci di pioggia o grandine |

Base grigia, sommità bianca |

Simile al Cumulus, ma con maggiore sviluppo verticale e con sommità torreggiante od a incudine. Sede di fenomeni elettrici, e pericolosa per le turbolenze. |

|

|

PRIMA DEL FRONTE CALDO |

AL PASSAGGIO DEL FRONTE CALDO |

NEL FRONTE CALDO |

AL PASSAGGIO DEL FRONTE FREDDO |

DIETRO IL FRONTE FREDDO |

|

VENTO |

Si stabilisce a S o SE, rinfrescando |

Gira a SW e può continuare a rinfrescare |

Lievi cambiamenti di direzione, ma continua a rinfrescare |

Gira a W o NW con raffiche |

Continua a girare diminuendo d’intensità |

|

PRESSIONE |

Cade rapidamente |

Rimane stazionaria |

Può ancora abbassarsi |

Sale bruscamente |

Continua a salire, ma lentamente |

|

TEMPERATURA |

Può aumentare lentamente |

Aumenta lentamente |

Rimane stazionaria |

Si abbassa rapidamente |

Continua ad abbassarsi lentamente |

|

VISIBILITÀ |

Peggiora |

Discreta |

Scarsa |

Discreta |

Aumenta |

|

NUVOLOSITÀ |

Cirrus - Cirrostratus Altostratus - Nimbostratus |

Altostratus Nimbostratus |

Stratus Stratocumulus |

Stratus - Cumulus Stratocumulus - Cumulonimbus |

Cielo sereno Cumulus humilis |

|

PRECIPITAZIONI |

Pioggia continua |

Piovaggine intermittente |

Piovaggine intermittente |

Rovesci e temporali |

Rovesci sporadici |

- IL VENTO -

Qualsiasi movimento dell’aria, prevalentemente orizzontale rispetto alla superficie terrestre, viene definito "vento". I dati per la sua determinazione, si riferiscono alla direzione, all’intensità (o velocità).

La direzione dalla quale proviene il vento, si esprime in gradi, in senso destrogiro a partire dal nord geografico. La suddivisione comprende 360° lungo tutto il giro dell’orizzonte. Oltre che in gradi, la direzione del vento si esprime anche mediante punti cardinali e i punti intermedi da cui il vento proviene.

Le direzioni cardinali sono quattro: nord, est, sud, ovest; quelle intermedie o intercardinali sono: nord-est, sud-est, sud-ovest, nord-ovest.

L’est e l’ovest corrispondono rispettivamente ai due punti dell’orizzonte nei quali sorge e tramonta il sole nei giorni degli equinozi (21 Marzo e 23 Settembre); il nord e il sud corrispondono rispettivamente ai due punti di intersezione del meridiano locale con l’orizzonte, con il sud dalla parte ove sta il sole al mezzogiorno locale, e il nord dalla parte opposta.

|

VENTO |

PROVENIENZA CARDINALE |

PROVENIENZA IN GRADI |

|

TRAMONTANA GRECO O GRECALE LEVANTE SCIROCCO MERIDIONE LIBECCIO PONENTE MAESTRO O MAESTRALE |

N NE E SE S SW W NW |

360° 45° 90° 135° 180° 225° 270° 315° |

La velocità del vento, cioè il percorso dell’aria nell’unità di tempo, si misura in metri al secondo (m/sec.), chilometri all’ora (Km/h), nodi (Kts). Nei servizi meteorologici è in uso comune la misura in nodi (1 nodo = 1,852 Km/h).

Allorquando l’intensità del vento è minore di un nodo, si ha calma di vento, o più semplicemente calma.

Il vento, a seconda delle variazioni che può presentare in direzione ed intensità, si suole denominare come:

Vento teso: La direzione e l’intensità sono praticamente costanti.

Vento a raffiche: La velocità subisce variazioni, in più o in meno, di almeno 10 nodi rispetto al valore medio; la direzione rimane costante.

Vento turbinoso: La direzione e la velocità subiscono frequenti variazioni.

Vento di groppo: Vento di notevole velocità, con direzione e velocità presentanti variazioni anche marcate; si ha per lo più durante il passaggio di un temporale o di una violenta perturbazione atmosferica.

VARIAZIONE DELLA VELOCITÀ DEL VENTO CON LA QUOTA

Image

La velocità del vento aumenta con la quota. L’aumento della velocità media del vento a partire dal suolo fino ad una certa quota, è generalmente abbastanza regolare, tanto da poter essere espresso mediante formule, sia pure approssimate. Ricerche anemometriche pongono in evidenza quattro zone caratteristiche, a partire dal suolo, per il regime medio del vento:

Ť Zona di velocità crescenti piuttosto rapidamente con la quota; si estende fino ad altezze che raggiungono i 500-600 metri, cioè fino al limite della Zona di turbolenza.

Ť Zona di velocità decrescenti, sovrapposta alla prima, ed avente uno spessore medio di circa 200 metri.

Ť Zona di velocità debolmente e irregolarmente crescenti. Tale zona si estende superiormente alla seconda fino a circa 1.500 metri dal suolo.

Ť Zona di regolare aumento della velocità del vento, che si estende dai 1.500 metri in poi.

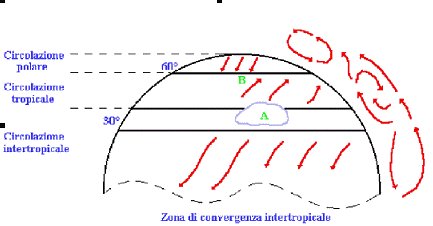

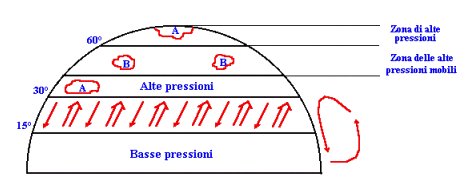

I VENTI DELLA FASCIA TROPICALE

L’indagine diretta ha messo in evidenza che, a prescindere dall’influenza disturbatrice dei continenti, esiste all’equatore, al suolo, una fascia di basse pressioni verso la quale affluiscono dalle zone tropicali masse d’aria calda. Quest’aria calda, sollevando si sull’equatore e diretta in quota verso nord, viene ben presto deviata nell’emisfero boreale verso est (nell’emisfero australe ugualmente verso est), costituendo i Controalisei, venti sud-occidentali che spirano intorno ad una quota di 4-5000 metri (nell’emisfero australe venti nord-occidentali).

L’aria dei Controalisei, inizialmente calda, si va man mano raffreddando, sia perché non è più fornita di calore dal basso, sia per l’espansione dell’ascesa; inizia pertanto, a un dato momento, una lenta discesa, tornando a contatto con la superficie terrestre intorno al 30° parallelo e riaffluendo verso l’equatore. Questo tratto di circolazione presso il suolo, costituisce la corrente degli Alisei, venti spiranti da nord-est nell’emisfero nord, e da sud-est nell’emisfero sud. L’aria torna quindi nuovamente a scaldarsi; giunta sull’equatore, nuovamente si solleva.

Si ha così una prima circolazione chiusa tropicale-equatoriale (intertropicale), tra le basse pressioni dell’equatore, e le alte pressioni esistenti intorno al 30° parallelo.

Caratteristica principale degli Alisei, è la loro grande costanza e la loro intensità: essi costituiscono un’importante classe di venti stazionari. La loro velocità è in media di 12 nodi, tuttavia, la loro stazionarietà la si riscontra solo sulla superficie del mare e sulle piccole isole, in quanto al di sopra dei continenti prevalgono le correnti dipendenti dal diverso regime della temperatura sulla superficie terrestre e sul mare.

Così l’Aliseo di NE, manca nella parte settentrionale dell’Oceano Indiano e sul Mare della Cina, a causa dell’esistenza in queste località, di venti periodici detti Monsoni.

I VENTI DELLE CALOTTE POLARI

Un’altra analoga circolazione chiusa, avviene sulle calotte polari. Nell’emisfero boreale, i centri di alta pressione esistenti al polo fanno sì che l’aria fredda inizi il suo movimento presso il suolo verso sud, dando origine ai venti polari che, per effetto della rotazione terrestre, presentano una forte componente da est.

L’aria fredda proveniente dal polo, durante il suo tragitto verso sud inizia a riscaldarsi, e intorno al 60° parallelo, con la sua salita in quota, riprende a dirigersi verso il polo sotto forma di corrente sud-occidentale.

I VENTI DELLA ZONA TEMPERATA

Tra queste due circolazioni chiuse, nella zona temperata, le masse d’aria nei bassi strati si muovono verso i poli, ma per il solito effetto della rotazione terrestre, piegano, nel nostro emisfero, verso destra, dando luogo a venti sud-occidentali.

In conseguenza dello schema di circolazione cui abbiamo accennato alle latitudini temperate, abbiamo le correnti fredde di origine polare e quelle calde di origine tropicale, che tendono ad incontrarsi. Questo incontro di correnti che trasportano tipi di aria dalle diverse caratteristiche, determinano le grandi perturbazioni atmosferiche.

Riassumendo, si può sintetizzare la circolazione generale dell’atmosfera al suolo (emisfero boreale), così come segue:

Nell’emisfero australe, la circolazione è simmetrica alla precedente rispetto all’equatore. Tale circolazione è notevolmente perturbata, modificata per l’eterogeneità della superficie terrestre, a causa delle grandi catene montuose, e per l’alternarsi delle stagioni.

In quota, infine, si ha ovunque prevalenza di venti occidentali, tranne che sull’equatore, ove le correnti sono orientali.

GLI ALISEI

Gli Alisei costituiscono un’importante classe di venti stazionari, o permanenti. Spirano per tutto l’anno dalle latitudini di circa 30° NE e S verso l’equatore, con direzione quasi costante. Tale direzione, nell’emisfero boreale, è inizialmente da NE, poi diviene da ENE, e successivamente da E a mano a mano che ci si approssima alle zone delle calme tropicali. Nell’emisfero australe l’andamento degli Alisei è specularmente simmetrico.

La velocità media è di 10-12 nodi. Caratteristica principale degli Alisei è la loro grande costanza e la notevole regolarità della loro intensità. Tuttavia tali caratteristiche si riscontrano in particolar modo sugli oceani, in quanto sui continenti prevalgono le correnti dipendenti dal diverso regime termico della superficie terrestre e marina.

Gli Alisei del Pacifico sono meno stabili e più deboli di quelli dell’Oceano Atlantico. Sull’Oceano Indiano gli Alisei sono mascherati dai Monsoni.

IL FRONTE INTERTROPICALE

Gli Alisei di nord-est (emisfero boreale), e quelli di sud-est (emisfero australe) si incontrano lungo una stretta fascia detta zona di convergenza intertropicale o fronte intertropicale (dizione quest’ultima più comune, ma meno esatta). Su tale zona o fronte, che non coincide con l’equatore geografico ma che per così dire serpeggia intorno ad esso, si originano quelle violente perturbazioni note sotto il nome di cicloni tropicali e individuate comunemente come Uragani, Cicloni, Tifoni.

CIRCOLAZIONI SECONDARIE

Il diverso riscaldamento del suolo e dell’acqua, dovuto alla radiazione solare, si esplica con due caratteristiche conseguenze sul vento. Una, a piccola scala, che interessa le coste ed è legata alla variazione diurna della temperatura (brezze); un’altra, a scala più grande, e che interessa varie superfici terrestri e che è legata alle variazioni stagionali della temperatura dei grandi continenti (Monsoni). Inoltre, in regioni montane, in relazione agli effetti del riscaldamento diurno e del raffreddamento notturno, si determinano altre circolazioni locali denominate ugualmente brezze (di monte e di valle).

BREZZE DI MARE E DI TERRA

Con il nome di brezze si indicano in genere quei venti che spirano di giorno in una certa direzione e verso, e di notte in direzione e verso contrari.

Il mare e la terra, esposti alla medesima radiazione solare, si riscaldano in modo diverso. Il mare è più lento ad assorbire il calore solare, ed altrettanto lento è a cederlo, mentre la terra si riscalda e si raffredda molto più rapidamente.

Durante il giorno, con il Sole alto sull’orizzonte, la terra costituisce un centro caldo sul quale l’aria riscaldata si dilata e si solleva; negli strati in prossimità del suolo si ha allora un movimento di aria dal mare verso terra.

Nelle ore calde della giornata, si ha la così detta brezza di mare, vento fresco che ha il gradito effetto di mitigare i calori estivi lungo le zone costiere.

Nel corso della notte le condizioni termiche si invertono. Dalla terra più fredda spira così verso il mare un debole vento che viene chiamato brezza di terra.

La brezza di mare sorge nelle prime ore del pomeriggio, e si mantiene talvolta anche fino a sera inoltrata, mentre la brezza di terra si genera intorno alla mezzanotte e si mantiene sino al mattino. Le brezze di mare sono in genere più intense di quelle di terra e possono spingersi nella terra ferma anche per 25-30 Km.

L’altezza dello strato interessato dalle brezze è piuttosto basso; solo in circostanze favorevoli può raggiungere uno spessore di 600-800 metri.

Alle nostre latitudini, l’intensità della brezza può raggiungere, soprattutto quella di mare nei mesi estivi e nelle ore più calde, i 15-20 Km/h.

BREZZE DI MONTE E DI VALLE

Le brezze di monte sono venti che spirano nelle notti calme e serene lungo i fianchi delle montagne verso la valle. In fatti, di notte i fianchi delle montagne si raffreddano sensibilmente e l’aria a contatto raffreddandosi a sua volta, e diventando più densa, scende verso la valle. Tale movimento discendente di aria, costituisce un vento catabatico.

Le brezze di valle sono venti che spirano di giorno dalle valli lungo i fianchi delle montagne (tali venti ascendenti vengono chiamati anabatici). Durante il giorno, l’aria stazionante nella valle e lungo i pendii delle montagne, si riscalda ed inizia così il suo movimento di salita lungo il pendio montuoso.

Le brezze di valle sono venti che spirano di giorno dalle valli lungo i fianchi delle montagne (tali venti ascendenti vengono chiamati anabatici). Durante il giorno, l’aria stazionante nella valle e lungo i pendii delle montagne, si riscalda ed inizia così il suo movimento di salita lungo il pendio montuoso.

BREZZE DI GHIACCIAIO

La brezza di ghiacciaio è un vento freddo proveniente da un ghiacciaio, che trae la sua origine dal forte raffreddamento dell’aria che viene a trovarsi a contatto con la superficie ghiacciata.

I MONSONI

Altri venti di natura prettamente termica sono i cosiddetti Monsoni, venti a ciclo stagionale. I Monsoni dipendono infatti, dal contrasto termico stagionale tra continenti ed oceani. Sulle grandi estensioni continentali si formano, in inverno, per il forte irraggiamento del suolo, delle aree di alta pressione colme di aria fredda; mentre in estate sulle medesime zone continentali si formano delle aree di bassa pressione con aria calda. Di conseguenza, in inverno, si hanno correnti fredde che dal continente si muovono verso l’oceano; in estate si ha una corrente più calda che dall’oceano si spinge fin dentro il continente.

I Monsoni più noti, sono quelli che spirano tra l’Oceano Indiano e l’India. Questo grande ciclo stagionale condiziona le caratteristiche climatologiche delle zone interessate. Il periodo delle grandi piogge in India, coincide con il Monsone estivo, che sospinge verso il continente le masse d’aria calda e umidissima dell’Oceano.

VENTI TIPICI DEL MEDITERRANEO

Nell’ambito della regione mediterranea, esistono varie denominazioni per indicare tipici venti locali. Di seguito vengono riportate alcune denominazioni di tali venti particolari.

Bise Vento freddo e secco proveniente da Nord o nord-est che interessa le zone montuose della Francia meridionale, soprattutto in inverno.

Bora Forte e gelido vento di nord-est, prevalentemente invernale, interessante la Venezia Giulia e l’alto Adriatico. La sua velocità può raggiungere anche i 130 Km/h; porta marcate diminuzioni della temperatura, e aria molto secca. Talvolta è accompagnato da pioggia e nevicate (Bora scura).

Chergui Vento di E caldo e secco che spira sul Marocco in Primavera ed Estate.

Etesiens Vento relativamente fresco che spira da nord sull’Egeo in Estate.

Ghibli Vento meridionale molto caldo e secco, spesso violento e con impetuose raffiche, che porta grandi quantità di polvere e sabbia, interessante soprattutto la Tripolitania in Primavera ed Autunno.

Khamsin Vento meridionale, caldo e secco dell’Egitto, che spira prevalentemente da Aprile a Giugno.

Levantes Vento caldo che spira in Estate da est sulla zona di Gibilterra. Il vento contrario proveniente da ovest, cioè dall’Atlantico, viene chiamato Vendeval, e può giungere come vento di sud-ovest sino alle Baleari.

Libeccio Vento di sud-ovest che può spirare in tutte le stagioni sull’Italia. Con Libeccio viene individuato anche il vento di ovest, spesso violento, che spira tra Capo Corso e Bastia.

Marin Vento di sud-ovest che investe nella stagione invernale la costa meridionale tra Francia e Spagna.

Meltem Vento fresco da nord-est o nord, che spira nella stagione estiva sul Bosforo e sul mar Egeo (è il nome turco del vento Etesiens)

Mistral Vento proveniente da nord-ovest o nord, talvolta particolarmente violento, che in Inverno, scendendo dalla valle del Rodano, irrompe sul Golfo del Leone giungendo fino alle coste occidentali della Corsica e della Sardegna.

Scirocco Vento proveniente dal Sahara, che dopo aver attraversato le coste settentrionali dell’Africa come vento caldo e secco, si umidifica sul Mediterraneo e raggiunge l’Italia come vento caldo, ma umido e piovoso; si può avere in tutte le stagioni.

Tramontana Vento freddo, talvolta impetuoso, da nord, che può investire, soprattutto in Inverno, tutta la penisola italiana. Con Tramontana viene indicato, sulle coste toscane e laziali, il vento gelido proveniente da nord-est.

LA SCALA CONVENZIONALE DELLA VELOCITÀ DEL VENTO

In mancanza di strumenti, si può misurare empiricamente la velocità del vento in base ad alcuni effetti evidenti, ricorrendo a scale convenzionali. Una di tali scale potrebbe essere la seguente:

calma (0-2 Km/h): il fumo sale verticalmente;

vento leggero (3-18 Km/h): il fumo piega e le foglie si muovono;

vento moderato (19-35 Km/h): le fogli si agitano e le acque incominciano ad incresparsi;

vento forte (36-66 Km/h): i rami oscillano; si ha difficoltà ad avanzare contro vento;

vento fortissimo (67-90 Km/h): i rami vengono spezzati; spostati i piccoli oggetti e le tegole.

INDICAZIONI SULLA TENDENZA

- Se la pressione rimane costante o aumenta, e contemporaneamente aumenta anche la temperatura, si può prevedere in estate un miglioramento generale delle condizioni del tempo;

- In inverno se la pressione aumenta e diminuiscono temperatura e umidità, si avrà un miglioramento del tempo;

- In inverno, una diminuzione della pressione, con temperatura tendente a salire e umidità a segnare valori superiori al 70 - 80 %, sono indizio di un peggioramento del tempo;

- In estate, una diminuzione della pressione con temperatura ugualmente in diminuzione e umidità in aumento, portano in genere cattivo tempo;

- In inverno una diminuzione rapida e marcata della pressione, può essere l’avviso dell’avvicinarsi di una tempesta, di una violenta perturbazione, mentre in estate, se accompagnata anche da una diminuzione della temperatura, può denunciare l’avvicinarsi anche rapido di una manifestazione temporalesca; se la pressione resta ostinatamente su valori piuttosto bassi, vi è da pensare che la fase di maltempo continui a lungo;

- Un aumento lento, persistente e regolare della pressione, può essere indizio di una fase di tempo buono e stabile;

- Un aumento rapido, anche se marcato della pressione, può essere indizio di tempo buono, di miglioramento, ma di breve durata.

I SEGNI DEL TEMPO

Si sente spesso dire che nubi e vento sono segni del tempo. E infatti l’osservazione del vento e dello stato del cielo possono aiutare nella previsione individuale locale. Diversi autori hanno presentato raccolte dei segni del tempo; ecco qui di seguito un riassunto al quale non si può dare però un valore ben definito e valido in ogni caso:

- i CIRRUS provenienti dai quadranti occidentali o meridionali, sono generalmente segno di precipitazioni vicine;

- i CIRRUS possono anche preannunciare il prossimo arrivo di una zona di basse pressioni;

- i CIRRUS UNCINUS, seguiti da un velo di CIRROSTRATUS, sono i segni più sicuri di prossime precipitazioni;

- le cappe cirriformi alla sommità di cumulus o cumulonimbus, possono essere l’avviso di temporale;

- gli ALTOCUMULUS, quando conferiscono al cielo quell’aspetto caratteristico definito come "cielo a pecorelle", possono indicare l’approssimarsi di una pioggia, ed in estate di temporali;

- i CUMULUS in evoluzione diurna sono indice di tempo stabile;

- i CUMULUS in rapido sviluppo verticale al mattino, possono indicare imminenti formazioni temporalesche:

- i CUMULUS che non scompaiono in serata, ma che si trasformano in stratocumulus, sono indizio di un possibile peggioramento del tempo;

- gli ALTOCUMULUS CASTELLANUS (con piccole o moderate protuberanze a forma di torrette o merli) indicano una certa turbolenza atmosferica e probabilità di temporale;

- il VENTO da OVEST o da SUD, indica per lo più un peggioramento del tempo; il VENTO da NORD o da NORD-EST, soprattutto per le località sottovento ad una catena montuosa, può essere indizio di un miglioramento;

- un aumento della velocità del vento con la quota (può essere osservato dal movimento delle nubi presenti eventualmente a vari livelli) può denunciare l’arrivo di una zona di bassa pressione; se il vento diminuisce con la quota, l’arrivo di un’alta pressione;

- il VENTO da SUD con cielo nuvoloso di notte e sereno di giorno, è indizio di un aumento della temperatura.

ALTRI SEGNI VARI

- la direzione delle nubi, dà per lo più indicazioni sul movimento delle basse pressioni

- se le nubi a vari livelli si muovono in direzioni opposte, può essere favorita l’attività temporalesca;

- il sereno al mattino con vento vivace, umido, è indizio di prossimo cattivo tempo;

- le cappe di nubi sulle vette dei monti bassi e le cinture ai fianchi di monti alti sono indizio di cattivo tempo;

- le nubi squarciate con lembi di sereno che si muovono in direzioni variabili, possono indicare un tempo incostante, variabile, con tendenza al miglioramento;

- il cielo limpido di notte e l’assenza o quasi di vento, portano ad una forte diminuzione della temperatura minima (soprattutto in inverno);

- le nubi che si sollevano trasformandosi in nubi frastagliate, possono indicare un miglioramento del tempo;

- un cielo scuro e minaccioso da ovest, è indice di un peggioramento prossimo;

- un anello attorno alla luna con pressione in diminuzione, è indice di peggioramento;

- un’ondata di freddo, con pressione in diminuzione, può indicare la persistenza della fase di cattivo tempo;

- un’ondata di freddo, con pressione in aumento, è presagio di un miglioramento.

DEFINIZIONI COMUNI DEL TEMPO

Comunemente si dice tempo bello se non vi è vento, o se esso è debole, se mancano le nubi basse e medie o vi sono isolati cumuli (della specie humilis, cioè di bel tempo), oppure esili bande di Cirrus.

Il tempo viene definito brutto quando il cielo è coperto di nubi, il vento è forte o turbinoso, e quando le variazioni della pressione e della temperatura sono irregolari.

Inoltre il tempo si dice variabile, o incostante, quando il cielo presenta annuvolamenti con intervalli di schiarite, quando i venti sono variabili e le variazioni della pressione, della temperatura e dell’umidità, sono irregolari e rapide.

Si dice che il tempo è stabile, o costante, quando per un periodo più o meno lungo esso presenta le stesse caratteristiche; in questo caso gli strumenti segnano variazioni regolari e lente. Per lo più la parola "stabile", viene riferita al tempo buono e persistente.

MASSE D’ARIA E FRONTI

Le condizioni di tempo che si hanno in una data località, in una data zona e in un certo momento, sono determinate, oltre che dagli elementi principali già considerati (temperatura, umidità, pressione, nuvolosità e vento), anche dal carattere delle masse d’aria.

In meteorologia pratica, con masse d’aria, viene indicata una grossa porzione d’aria con dimensione orizzontale dell’ordine di qualche migliaio di chilometri, in cui vari elementi meteorologici (soprattutto la temperatura e l’umidità) hanno una distribuzione orizzontale quasi uniforme, nella quale cioè non si hanno brusche variazioni nei valori dei vari elementi. L’omogeneità orizzontale è quindi la principale caratteristica di una massa d’aria.

LUOGHI DI ORIGINE

Le zone di origine delle masse d’aria devono ritrovarsi in quelle parti del globo dove la superficie terrestre risulta abbastanza omogenea, e dove in pari tempo le correnti aeree siano deboli e dove predomini, agli effetti di un maggiore irraggiamento diretto, un cielo poco nuvoloso e sereno.

Le parti del globo che soddisfano tali condizioni, sono quelle occupate dagli anticicloni che si estendono su vaste porzioni di superficie terrestre e nei quali le proprietà termiche e igrometriche, si presentano quindi omogenee per estensioni orizzontali di migliaia di chilometri.

Una ricerca, sia pure in via approssimata, delle sorgenti normali delle masse d’aria, può essere fatta paragonando fra loro le tavole che rappresentano rispettivamente le distribuzioni invernali ed estive della temperatura e della pressione.

Durante l’anno in ogni emisfero esistono due sistemi anticiclonici che producono sempre le stesse masse d’aria; essi sono gli anticicloni delle latitudini medio basse, che producono masse calde e umide, e l’anticiclone polare, che produce masse fredde con scarso contenuto di vapore acqueo. I primi producono le masse tropicali (o subtropicali), i secondi le masse d’aria artiche.

Nella stagione invernale gli anticicloni delle medie latitudini, producono masse d’aria fredda che vengono denominate masse polari o intermedie.

Altre masse d’aria possono originarsi naturalmente su quelle regioni ove l’aria ha modo di soffermarsi per un periodo sufficientemente lungo: come le masse d’aria mediterranee, le masse d’aria sahariane.

CLASSIFICAZIONE DELLE MASSE D’ARIA

La classificazione delle masse d’aria non è, in verità, molto uniforme, e possiamo dire che essa vari da servizio a servizio meteorologico. Tuttavia la classificazione geografica divide le masse d’aria in quattro tipi principali:

- ARIA ARTICA: aria tipica degli anticicloni dei campi di neve e di ghiaccio entro il Circolo Polare;

- ARIA POLARE o INTERMEDIA: aria tipica degli anticicloni delle medie latitudini, cioè della zona temperata fra il Circolo Polare ed i 35° di latitudine circa.

- ARIA TROPICALE: aria tipica degli anticicloni tropicali tra i 35° ed i 15° di latitudine circa.

- ARIA EQUATORIALE: aria tipica della fascia tropicale.

A seconda dei luoghi di produzione, ovvero dei loro spostamenti su oceani o continenti, le masse d’aria possono suddividersi in Marittime o Continentali. Inoltre, rispetto alla regione su cui arrivano, le masse d’aria si indicano col termine di fredde o calde.

Nei loro spostamenti, quindi, le masse d’aria tendono a modificarsi. I fattori di modificazione sono evidentemente di varia natura; essi possono essere così classificati:

1) FATTORI TERMICI che implicano una modificazione nella struttura termica che può aver luogo:

a) allorquando una massa d’aria venga riscaldata dal basso per il passaggio su una superficie più calda di quella di origine, ovvero per lo stazionamento su zone che si riscaldano fortemente (dopo una prima fase di instabilizzazione, la massa d’aria tende ad una graduale stabilizzazione;

b) ovvero allorquando una massa d’aria sorvoli superfici più fredde o stazioni a lungo su una superficie fortemente raffreddata, per esempio, da irraggiamento; in tal caso si ha un graduale raffreddamento di tutta la massa;

2) FATTORI IGROMETRICI che implicano una modificazione della massa d’aria per umidificazione, ovvero disseccamento. I fattori che portano a un’umidificazione, sono generalmente il passaggio lento su mari, oceani, distese di ghiaccio o neve, evaporazione di precipitazioni provenienti da nubi esistenti al disopra della massa d’aria considerata. I fattori che portano a un disseccamento, sono la condensazione e la precipitazione del vapore acqueo contenuto nella massa d’aria stessa.

CARATTERISTICHE DELLE MASSE D’ARIA

ARIA ARTICA: caratteristica dei mesi invernali, si forma sulla calotta polare e tende, enorme blocco di aria freddissima, a defluire verso sud.

Nella sua avanzata essa si allarga e si assottiglia, assumendo quella caratteristica forma arrotondata che va sotto il nome di goccia. L’aria artica può giungere sul Mediterraneo e talvolta anche sull’Africa. Nel suo luogo di origine, l’aria artica è stabile, in quanto si origina per raffreddamento degli strati bassi; mentre nel suo progredire verso sud si instabilizza per riscaldamento dal basso. A seconda dei caratteri marittimi o continentali, l’aria artica può presentare le seguenti caratteristiche e proprietà.

a) Aria Artica Marittima: giunge sulle regioni mediterranee attraverso la Francia come corrente da nord-ovest, o più raramente attraverso l’Europa centrale dal Golfo di Trieste.

Ha uno spessore assai notevole (3-6 Km.) e nella sua avanzata genera venti assai forti e turbolenti. Le nubi più caratteristiche sono i Cumuli, i Cumulonembi, gli Altocumuli ed i Cirri. Le precipitazioni sono generalmente violente, si hanno rovesci di neve, e nelle regioni più meridionali, anche temporali.

b) Aria Artica Continentale: giunge in Italia dalla "porta della bora" allorquando un anticiclone staziona a lungo su gran parte della Russia.

Origina forti venti da nord-est che sul Golfo di Trieste e sull’alto Adriatico risultano particolarmente violenti. Lo spessore di questo tipo di aria non è molto rilevante (2-3 Km.). Le nubi caratteristiche sono del tipo dei Cumuli e degli Stratocumuli; le precipitazioni sono piuttosto scarse, in genere leggere nevicate.

ARIA POLARE: questo tipo di aria è quello che maggiormente interessa, in tutte le stagioni, l’Italia. È quindi opportuno esaminarla più dettagliatamente nei suoi sottotipi:

a) Aria Polare Fredda Marittima: proviene dall’Atlantico settentrionale, talvolta dal Canada, e il suo afflusso è collegato ad un anticiclone situato ad occidente delle Isole Britanniche. Il suo arrivo è preannunciato da venti maestrali violenti e turbolenti. Il suo spessore può variare da 3 a 6 Km.; in tal modo può superare facilmente le Alpi e apportare, specie in estate, quei temporali improvvisi caratteristici della Valle Padana.

I principali generi di nubi che è dato osservare con l’aria polare fredda marittima, sono i Cumuli, i Cumulonembi, gli Stratocumuli.

b) Aria Polare Fredda Continentale: i luoghi di origine di tale tipo di massa d’aria, sono gli estesi anticicloni della Siberia, della Russia orientale, e talvolta dell’Europa centrale. Giunge sul Mediterraneo, in inverno, attraverso l’alto Adriatico secondo forti e violente correnti da NE (Bora). Il suo spessore è piccolo: intorno a 1-1,5 Km. Le nubi caratteristiche sono del genere degli Strato cumuli; le precipitazioni che si accompagnano non sono rilevanti.

c) Aria Polare calda Marittima: giunge sul Mediterraneo da ovest attraverso la penisola Iberica, talvolta attraverso la Francia, dal Golfo del Leone. È accompagnata da un aumento della temperatura in inverno, e da una diminuzione in estate; molto frequentemente apporta formazioni nebbiose. Le nubi caratteristiche di questo tipo di aria sono quelle stratificate che provocano piogge leggere in estate; deboli nevicate o neve mista a pioggia in inverno.

d) Aria Polare Calda Continentale: è un tipo di aria tipicamente estivo che ha come luoghi di origine gli anticicloni non persistenti dei continenti. Perviene sul Mediterraneo dalla Russia meridionale, dai Balcani o dalla Turchia. Le nubi caratteristiche sono i Cumuli di bel tempo, o gli Altocumuli della specie "castellanus". Le precipitazioni sono scarse, per lo più si risolvono in episodi temporaleschi locali.

ARIA TROPICALE: i luoghi più importanti dell’aria tropicale sono quelli degli anticicloni permanenti delle latitudini subtropicali. Quando giunge alle latitudini medie, tale tipo di aria si presenta stabile, in quanto durante il suo percorso subisce un raffreddamento dal basso. Nella stagione estiva può risalire a nord anche sino all’Europa settentrionale, mentre in inverno raramente raggiunge la parte meridionale del Mediterraneo. Lo spessore dell’aria tropicale è notevole: anche fino a 10-12 Km.

Questo tipo di aria può essere suddiviso in due sottotipi:

a) Aria Tropicale Marittima: ha come luogo d’origine l’anticiclone delle Azzorre, e giunge in Europa attraverso il Golfo di Guascogna, la penisola Iberica, o attraverso l’Africa nord-occidentale, accompagnata da venti occidentali o sud-occidentali, talvolta forti.

Le nubi caratteristiche sono gli Strati, gli Altocumuli, i Nembostrati, gli Altostrati e gli Altocumuli. Le precipitazioni caratteristiche sono le piogge e le pioggerelle.

b) Aria Tropicale Continentale: ha come luogo di origine l’Africa settentrionale e l’Asia Minore. Giunge sull’Europa media con venti meridionali spesso molto forti e apporta piogge piuttosto abbondanti in quanto l’aria continentale prima di giungere sull’Europa media, sorvola il Mediterraneo, arricchendosi di vapore acqueo.

Le nubi caratteristiche, oltre a quelle a carattere stratiforme dell’aria tropicale marittima, sono i Cumuli e gli Altocumuli.

ARIA EQUATORIALE: si origina nella zona delle calme equatoriali fra i grandi cicloni oceanici. È molto calda e umida. Raggiunge le nostre latitudini soltanto in quota e nella stagione estiva.

PROPRIETÀ DI UNA MASSA DI ARIA FREDDA

Le masse d’aria, indipendentemente dal tipo, posseggono inoltre proprietà caratteristiche per il solo fatto di essere calde o fredde.

Quando l’aria fredda lascia il suo luogo di origine e si dirige verso zone temperate, ove la temperatura della superficie terrestre è superiore a quella sua propria, essa tende a riscaldarsi dal basso, diviene allora molto instabile generando una forte turbolenza, delle irregolari oscillazioni nella pressione, nella temperatura e nell’umidità. Il vento presenta anch’esso rapide pulsazioni, sia nella velocità, che nella direzione.

Le formazioni nuvolose sono del tipo cumuliforme, presentano cioè un forte sviluppo verticale. Le precipitazioni si presentano per lo più sotto forma di rovesci; frequenti sono i temporali e le grandinate.

L’aria fredda è molto trasparente, la visibilità è quindi buona (raramente è inferiore ai 10-15 Km.). Le nebbie risultano molto scarse; si presentano, semmai, nelle ore più fredde, cioè nella seconda parte della notte, ma rapidamente si dissolvono al levare del sole.

PROPRIETÀ DI UNA MASSA D’ARIA CALDA

Le masse d’aria calde, sono quelle che spostandosi dal loro luogo di origine vengono a transitare successivamente sopra regioni più fredde.

Mano a mano che si portano ad altitudini maggiori, tendono ad assumere una stratificazione stabile, raffreddandosi dal basso verso l’alto. I movimenti convettivi originari si smorzano gradualmente, la turbolenza è minima, se non nulla, i venti senza raffiche, cioè tesi; l’andamento della pressione, della temperatura e dell’umidità, risulta regolare. Nelle masse d’aria calde, le nubi si presentano di solito a carattere stratiforme; le precipitazioni assumono carattere leggero e continuo. Le nebbie, con questo tipo d’aria, si presentano con notevole frequenza e risultano in genere piuttosto persistenti e spesse, tali da rendere il cielo invisibile.

Proprietà della massa d’aria calda è quindi la mediocre o cattiva visibilità (raramente essa supera i 10 Km.).

COS’È UN FRONTE

Le masse d’aria hanno ciascuna caratteristiche diverse, e inoltre differenti velocità di spostamento. Esse, però, nelle loro fluttuazioni, nei loro grandiosi spostamenti attraverso oceani e continenti, tendono a "non mescolarsi", cioè a rimanere separate fra loro da zone di transizione in cui le proprietà dell’aria variano gradualmente.

Talvolta può avvenire che tali zone di transizione si riducano notevolmente, favorendo pertanto, l’avvicinamento di due masse d’aria diverse che vengono così ad essere divise non più da una zona, ma da una superficie di discontinuità.

La traccia al suolo di una superficie di discontinuità viene chiamata fronte.

Secondo Bergeron, una superficie di discontinuità può avere anche qualche ettometro di spessore, per cui il fronte non sarà una linea, ma una striscia che, data la lieve inclinazione della superficie di discontinuità, può avere una larghezza di 10-15 Km.

Da un punto di vista geografico, i fronti (con tale parola si designa comunemente sia la superficie di discontinuità, sia il fronte vero e proprio, cioè la traccia al suolo) si possono classificare in:

- FRONTI PRINCIPALI, se separano masse d’aria principali. Essi sono:

il Fronte Artico che divide l’aria artica d quella polare;

il Fronte Polare (talvolta chiamato anche fronte tropicale) che divide l’aria polare dall’aria tropicale.

- FRONTI SECONDARI, se dividono masse d’aria dello stesso tipo, ma presentanti origine o vicissitudini diverse. Questi si formano principalmente nell’aria polare, in quanto quest’aria, per le sue diverse e particolari caratteristiche di origine, può talvolta presentarsi come massa d’aria fredda, talvolta come massa d’aria calda.

Alle superfici di discontinuità sono connesse le maggiori e più violente perturbazioni del tempo.

Ogni superficie di discontinuità, o superficie frontale o più semplicemente fronte, delimita una massa fredda (o più densa), da una massa più calda (o meno densa).

Una prima classificazione dei fronti è quella che li distingue in funzione del loro movimento. Chiamasi così FRONTE CALDO quello che limita l’invasione di una massa d’aria calda su zone già occupate da aria fredda in arretramento. Chiamasi FRONTE FREDDO quello che limita l’invasione di una massa d’aria fredda su zone occupate da aria calda. Ricordiamo infine, il FRONTE STAZIONARIO, cioè quel tipo di fronte che non è animato da alcun tipo di movimento, e il limite di massa cioè quella zona di transizione, anche ampia, che non ha ancora, o non ha più le caratteristiche di un fronte, o che consenta di seguire ancora la storia delle masse d’aria avanzate al seguito di un fronte divenuto meno intenso ed evidente per frontolisi (processo di attenuazione e dissolvimento di un fronte).

FRONTE CALDO

In un fronte caldo, l’aria calda scorre sulla superficie frontale in quanto la velocità del suo movimento (normale alla linea frontale) è maggiore della massa che retrocede.

Lungo la superficie frontale, pertanto, sale continuamente aria calda che nella sua ascesa si raffredda; il suo vapore acqueo condensa, si formano nubi del tipo stratificato che ricoprono la superficie frontale stessa.

Nelle immediate vicinanze del fronte, si hanno Strati e Nembostrati, poi Altostrati (talvolta precipitanti), Cirrostrati e, al di sopra della superficie frontale, i Cirri. I Cirri sono segni premonitori dell’arrivo di un fronte caldo.

La pendenza media di un fronte caldo è dell’ordine dell’1 %. Le precipitazioni, in genere continue, sono costituite da piogge e pioggerelle; la zona delle precipitazioni si estende dal fronte verso l’aria fredda, per circa 300 Km., talvolta anche più.

Vicino al fronte e sotto la superficie frontale si formano nebbie dette pre-frontali, dovute in gran parte all’evaporazione delle goccioline delle precipitazioni.

L’intensità delle nubi e delle precipitazioni dipende dalla quantità del contenuto di vapore della massa d’aria calda. Se la massa d’aria si presenta molto umida e instabile, accanto alle nubi stratiformi si formeranno anche nubi cumuliformi, le precipitazioni si trasformeranno in rovesci e l’instabilità si manifesterà infine con formazioni temporalesche.

FRONTE FREDDO

Il fronte freddo è determinato da un corpo di aria fredda che avanzando a contatto della superficie terrestre, solleva vigorosamente aria più calda.

La zona nella quale l’aria calda viene sollevata dall’incalzante massa fredda non è molto ampia; anzi è piuttosto localizzata sul bordo anteriore del fronte di avanzata dell’aria fredda. La salita dell’aria calda è però più rapida e più violenta che nel caso di un fronte caldo. Il sollevamento energico dell’aria calda, origina, lungo tutto il fronte di avanzata dell’aria fredda, una fascia di nubi cumuliformi; le più sviluppate sono dei maestosi Cumulonembi, che allineati lungo il fronte, costituiscono una specie di barriera di temporali e nubi turbolente. Le precipitazioni sono di regola violenti rovesci di pioggia, neve o grandine. La larghezza del sistema nuvoloso è di circa 300 Km; quella della zona delle precipitazioni intorno ai 100 Km.

FRONTE OCCLUSO

FRONTE OCCLUSO

In genere un fronte caldo è seguito da un fronte freddo che si sposta più rapidamente fino a raggiungerlo. La linea che segna l’incontro dei due fronti prende il nome di occlusione.

L’aria calda esistente tra il fronte caldo e quello freddo, viene sollevata con vigore in quota; si ha così un nuovo tipo di fronte che viene chiamato fronte occluso o occlusione, in corrispondenza del quale si hanno presenti tre masse d’aria differenti. A seconda che l’aria fredda che avanza (a sinistra) risulti più fredda o meno fredda di quella che (sulla destra) retrocede, si presentano, o un’occlusione fredda, o un’occlusione calda.

-Nel caso di Occlusioni a Carattere Caldo, se l’aria è instabile, si formano Nubi Convettive, e altrettanto accade sul fronte caldo. Se le masse calde risultano stabili, le nubi assumono carattere stratificato. Per quanto riguarda gli altri campi meteorologici, il fronte occluso presenta le stesse caratteristiche del fronte caldo.

-Nel Fronte Occluso a Carattere Freddo, la temperatura, il vento e la visibilità, presentano variazioni analoghe a quelle del fronte freddo, ma in misura meno marcata.

Per quanto riguarda il campo delle nubi, in questo caso, si ha una vera e propria sovrapposizione dei due sistemi nuvolosi. Ma, mano a mano che il processo d’occlusione avanza, le nubi stratiformi della superficie frontale calda si dissolvono, e contemporaneamente si formano dei Cumulonembi per il sollevamento forzato dell’aria meno fredda da parte del cuneo d’aria più fredda avanzata.

Le precipitazioni, inizialmente a carattere continuo e di rovescio insieme, assumono, col progredire del processo di occlusione, sempre più nette caratteristiche temporalesche.

LA LINEA DI GROPPO

Per groppo s’intende un vento forte, violento, di breve durata (per solito pochi minuti), accompagnato da brusche e temporanee variazioni di direzione, e da altri fenomeni, quali rovesci di pioggia, grandine e temporali.

La linea di groppo (originaria denominazione del fronte freddo), è una linea, o meglio una ristretta fascia, lungo la quale si verifica una serie di groppi. Tale linea va talvolta dai 50 ai 200 Km. prima di un fronte freddo particolarmente violento, e risulta circa parallela a questo.

IL TEMPORALE

- FASE DI CUMULO: in questa prima fase, nel cumulo in sviluppo si hanno correnti ascendenti, la cui presenza si manifesta al suolo sotto forma di debole pressione e di venti convergenti. La persistente corrente ascendente fa condensare sempre più il vapore; le gocce e i cristalli di ghiaccio della nube diventano sempre più numerosi e più grandi, fino al momento in cui non sono più sostenuti dalla corrente ascendente. Ha inizio così la precipitazione, e con questo la seconda fase della cellula temporalesca, detta appunto fase della pioggia.

- FASE DELLA PIOGGIA: durante questa fase, la precipitazione dà origine, per attrito, ad una corrente di aria discendente che, inizialmente, occupa solo una parte della colonna verticale costituente il Cumulonembo. Tali correnti discendenti compaiono prima negli strati centrali ed inferiori della nube; in seguito, esse si estendono anche in senso laterale e verticale.

La corrente discendente giunge al suolo come nucleo freddo nella zona di pioggia, nucleo che dilaga verso l’esterno provocando bruschi mutamenti nelle caratteristiche del vento, diminuzione netta della temperatura, aumento della pressione.

Le precipitazioni risultano sotto forma di rovescio più o meno violento; la turbolenza aumenta sempre più entro la nube, che può raggiungere, in questa seconda fase, un’estensione verticale di 10-12 mila metri. I fulmini si propagano generalmente tra nube e suolo, e nella precipitazione si nota spesso la grandine. La durata di questa fase si aggira attorno ai 30-40 minuti.

- FASE DI DISSOLVIMENTO: tale fase ha inizio allorquando le correnti discendenti occupano tutta l’estensione della cellula temporalesca.

Le precipitazioni decrescono d’intensità sino a trasformarsi in comune pioggia. La parte superiore della nube, non più soggetta alle correnti ascendenti, tende ad espandersi lateralmente con conseguente formazione della caratteristica incudine. Talvolta la nube tende a degenerare in distese di nubi stratificate dalle quali può cadere pioggia o pioggerella anche per lungo tempo.

Per quanto riguarda la grandine, essa si presenta di solito durante la fase di sviluppo totale della cellula temporalesca; inoltre, più essa è estesa, più probabilità vi sono di incontrare la grandine.

Infine, per quanto riguarda i fulmini, le scariche al suolo (cioè tra nube e il suolo) secondo alcuni autori possono essere molto frequenti nella fase iniziale di un temporale attivo; mano a mano che la perturbazione prosegue nella sua evoluzione, tali scariche al suolo divengono sempre meno frequenti, mentre aumentano quelle interne, quelle cioè che si producono all’interno della nube.

CLASSIFICAZIONE DEI TEMPORALI

A seconda della loro origine, i temporali possono essere classificati in:

- TEMPORALI FRONTALI che si producono a causa dell’instabilità dell’aria ascendente lungo una superficie frontale.

A tale tipo appartengono i Temporali di Fronte Caldo, che si generano quando la massa d’aria calda ascendente la superficie del fronte caldo risulta instabile; i Temporali di Fronte Freddo che si generano dal rapido e violento sollevamento della massa d’aria calda in seguito all’avanzare di un fronte freddo; i Temporali Prefrontali che si hanno talvolta ad un centinaio di chilometri davanti ad un fronte freddo piuttosto vigoroso (tali temporali costituiscono la linea dei groppi);

- TEMPORALI DI MASSA D’ARIA che si producono a causa dell’instabilità presente all’interno di una massa d’aria.

A tale tipo appartengono i Temporali Termici o Convettivi, generati dal riscaldamento dell’aria a contatto con la superficie terrestre fortemente riscaldata, e i Temporali Orografici, che si generano per sollevamento forzato dell’aria sul versante sopravento di catene montuose.

I CICLONI TROPICALI

Con tale nome vengono individuate quelle profondissime depressioni non molto estese, con isobare concentriche quasi circolari, che si originano sugli oceani tropicali.

A seconda della zona del globo nella quale si originano, prendono nome diverso: Uragani nelle Indie occidentali; Cicloni nell’Oceano Indiano; Tifoni nel Pacifico e nei mari della Cina; Willy-Willies in Australia.

Un ciclone tropicale deve la sua formazione, con grande probabilità, ad un intenso processo convettivo, prolungato nel tempo e su di un’area ristretta collegata da un’intensificazione della linea di convergenza intertropicale, detta anche impropriamente fronte intertropicale (lo si indica con la sigla ITF). Intorno alla fascia depressionaria equatoriale confluiscono come abbiamo già visto, gli Alisei dei due emisferi. La fascia di convergenza di queste correnti costituisce il fronte intertropicale. Nelle zone dove i due Alisei convergono più attivamente, il vento può soffiare anche violento (al suolo), e il tempo presentarsi molto perturbato.

La nuvolosità tipica della linea di convergenza intertropicale è quella cumuliforme; essa si estende per qualche centinaio di chilometri, e lo spessore delle nubi può variare da 5.000 a 20.000 metri; le precipitazioni sono sempre violente e abbondantissime.

La linea di convergenza è annunciata da una fila di cumuli, generalmente seguita da schiarite. Quindi compaiono i Cirrus, Altostratus a livelli sovrapposti ed infine il "muro" delle piogge dei Cumulonimbus. Oltre a tale "muro", i fenomeni si presentano quasi simmetrici.

L’onda iniziale di un ciclone tropicale rimane stabile per qualche giorno prima che si sviluppi il vortice. Questo muove nel letto degli Alisei, spostandosi prima verso ovest (nel nostro emisfero) e progredendo verso latitudini superiori, poi verso nord, ed in seguito verso est.

In un ciclone tropicale, si distinguono tre zone: una CENTRALE, molto ristretta (con diametro di 1-2 miglia), detta occhio del ciclone, zona di calma quasi completa, con cielo completamente sereno o con rari filamenti cirrosi; il mare in tale zona è tuttavia alto e caotico, in quanto le onde vi convergono da tutte le direzioni senza perdere molto in altezza. Una seconda zona MEDIA, molto vorticosa, con diametro variabile da 30 a 50 miglia, chiamata vortice, caratterizzata da venti straordinariamente violenti e da precipitazioni torrenziali, temporalesche. I venti vengono valutati da 150 a 180 nodi. Il passaggio del vortice, a seconda della velocità di spostamento del ciclone, che ai tropici varia da 5 a 10 nodi, impiega da una a quattro ore.

Si ha infine una terza zona PERIFERICA, detta margine, con cielo coperto da Cirrus e Cirrostratus che si estendono maggiormente nella direzione in cui avanza il ciclone. In questa zona i venti sono deboli e il caldo è opprimente.

Il grandioso ammasso di Cumulonimbus è visibile di giorno già da una distanza di 150 miglia, mentre di notte, per il chiarore prodotto dal lampeggiare, anche da una distanza di 200-250 miglia. Allorquando un ciclone tropicale raggiunge l’area degli anticicloni tropicali, diminuisce la velocità; in seguito, entrando nella zona delle correnti occidentali, la sua velocità aumenta sino a raggiungere i 20-30 nodi.

Nell’emisfero sud, i cicloni tropicali muovono prima verso ovest e poi verso sud, per deviare in seguito verso est.

IL TORNADO

È un vortice aereo di piccolo diametro (ordine del centinaio di metri), ma violentissimo, che discende dalla base di un Cumulonimbus ben sviluppato e di cui ne segue lo spostamento.

La forza del tornado è straordinaria; le correnti vorticose ascendenti superano i 300 Km/h, mentre è verosimile che il vento turbinoso al suolo superi anche i 500 Km/h.

Le zone devastate da questa tempesta sono in genere abbastanza ristrette; eccezionalmente la larghezza del turbine eccede i 500-1000 metri.

Si presenta in varie regioni del globo, ma specialmente negli Stati Uniti sud-orientali.

LA TROMBA D’ARIA