Libertà-prigionìa, leggerezza-gravità:

la "Maison d'arrêt" di Angers.

«Perché questi precetti che io ti comando oggi non sono una cosa straordinaria oltre le tue forze né sono cosa lontana da te; non è nel cielo, sì che tu debba dire "Chi salirà per noi fino al cielo per prendercela e ce la farà ascoltare sì che possiamo porla in atto?". E neppure è al di là del mare, sì che tu debba dire: "Chi passerà per noi al di là del mare per prendercela e ce la farà udire sì che noi possiamo metterla in atto?". Questa cosa ti è invece molto vicina; è nella tua bocca; è nel tuo cuore perché tu possa eseguirla.»

(Deuteronomio 30: 11-14; trad. di Dario Disegni)

«Les mots ne sont pas que des outils de désignation qui ne donnent accès qu'aux choses; ils sont aussi la vie des choses et notre vie dans les choses, si nous savons entendre les vibrations de la vie qui traversent la matière.»

(M. A. Ouaknin, «Concerto...», Jerusalem, 1991)

Claudio Ronco, Venezia, 1 ottobre 1998.Sviluppare delle dicotomie, o muoversi attraverso degli opposti, è proprio di qualsiasi linguaggio che voglia essere "teatralmente" efficace, poiché permette maggior velocità ai veicoli del messaggio. Ci si sposta con altrettanta velocità e facilità da una realtà a un'altra, coordinando i tratti di un percorso a volte puramente emozionale, e altre razionale e narrativo.

In carcere, le parole 'libertà e prigionia' sono troppo "pesanti", e per questo ne è sconsigliato l'uso da parte di coloro che lavorano quotidianamente con i reclusi, per assicurare una comunicazione tranquilla, al sicuro da difficoltà, equivoci, problemi di controllo dell'equilibrio o della fluidità di un discorso. Per questo, la parola 'libertà' doveva essere usata cercandovi tutta la sua energia creatrice, tutta la sua vitalità.

La "Maison d'arrêt" di Angers è un edificio progettato e costruito alla fine del secolo scorso. Era una prigione per lunghe pene, e una ghigliottina veniva montata nel cortile per le esecuzioni capitali.

Ha una pianta a croce, come le grandi Chiese o le Cattedrali. Entrando, così come succede in tutte le prigioni, si incontra la gabbia delle guardie; questa è rotonda, costruita in ferro e vetro, ma è decorata con quattro croci messe di fronte all'ingresso e ai tre colossali ambienti di reclusione. Sono croci piuttosto grandi, ma non sono decorate: scarne, essenziali, si notano e si dimenticano subito. L'occhio viene attratto dalla cupola che sovrasta il gabbiotto di controllo: è a base tonda, molto ampia, e lascia cadere la luce da quattro finestroni ovali e da una lanterna ottagonale.

Lungo tutta la circonferenza della base si leggono frasi di Isaia e di San Paolo, inviti al pentimento, alla speranza. Sono scritte con grandi caratteri cubitali in rilievo, e alcune lettere sono parzialmente cadute, creando così dei grotteschi inciampi alla lettura.

Solo quando si è saliti nelle lunghe balconate d'accesso alle celle si può vedere il tetto di quel gabbiotto delle guardie, e su quel tetto c'è un oggetto inquietante: un pomposo altare di chiesa in legno stuccato e dipinto, di stile barocco, marmoreggiato in verde acqua. È posto quasi al centro, rivolto verso le tre ali di detenzione; s'intravede la botola dalla quale l'officiante saliva per svolgere il rituale, in quello spazio circolare "circonfuso" nel chiarore diffuso dalla cupola, ben maggiore della luminosità distribuita nelle gallerie dai grandi lucernari oblunghi. Quel cerchio sacro è difeso solo da una sottile ringhiera di ferro che corre lungo tutta la sua circonferenza esterna, senza interruzione, e sembra un'onda vibrante, l'inizio di un suono profondo e terribile che invaderà tutto l'ambiente.

È quella circonferenza metallica che sembra espandersi nelle scritte sulla base della cupola, e che continua girando nella sfera immaginaria che l'occhio traccia tutt'intorno a quel rotondo edificio centrale.

Lo sguardo che si muova seguendo le due linee della croce che decora la sua sommità, ha l'impressione di veder moltiplicati i cerchi di ferro che la contornano e sembrano indicarne l'espansione in quello spazio. Poi la sfera immaginaria che emana da quel centro s'allunga, per riempire la cupola, ed è un gigantesco uovo, che si spinge verso l'alto, là, verso quella suprema uscita dov'è il lucernario sospeso, e dove può essere -si intuisce- l'unica vista rivolta al mondo esterno, allo sguardo orizzontale sulla vita e sui cambiamenti del mondo.

Tutto l'ambiente ha il colore giallastro e macchiato della pelle di un morto: è una visione insopportabile, dolorosa. Anche l'aria sembra incarcerata e morta, perché anche l'aria sembra avere quel colore. Poi c'è il colore della polvere: nerastra, grassa, pesante. Polvere che copre tutto senza idea di pietà: lungo le scale, sui muri, là dove la mano può toccare e raggiungerla; è come spalmata sulle superfici, in larghe chiazze lucide, segnate da graffiature complesse, quasi graffiti senza senso né direzione apparente.

Quasi come se ogni uomo là dentro cercasse di fondere se stesso a quell'elemento, la polvere si confonde col grasso della pelle di ogni detenuto che sale e scende quelle scale, che percorre velocemente, silenziosamente quei ballatoi; la pelle nuda delle mani, delle braccia, delle schiene, del torso: tutte si strofinano su quelle superfici, come sapendo che esse sono la pelle del "corpo" di quell'edificio, e quell'edificio è parte del loro corpo, perché li ha trasformati, li ha inglobati e digeriti. Sì, ogni passaggio -scala o ballatoio- è troppo stretto per due persone; l'aria non circola e non si ricambia nell'immenso ambiente interno, e l'impressione di caldo-umido e di soffocamento è atroce -mi hanno detto- anche d'inverno. Questo fa sì che ogni uomo che ne incrocia un altro si sfrega contro i muri perché i passaggi sono stretti, e ogni detenuto che si muova in quegli ambienti preferisce farlo a torso nudo perché sente sollievo dal senso di caldo soffocante; è semplicemente naturale.

O è previsto? Ognuno si sfrega, e lascia il suo odore. Che bisogno c'è di questa "comunione" con l'ambiente? Ognuno consegna un poco di sé a quei muri, in modo quasi "erotico", e quei muri fanno pensare alla pelle livida, puzzolente, orribile, del Leviatano.

L'architettura della penitenza.

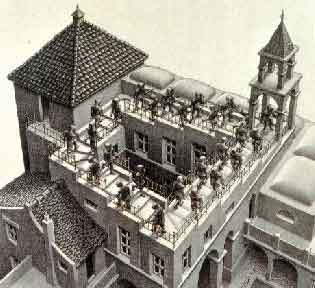

I detenuti si muovono in fretta: è certamente l'ordine carcerario che impone quella celerità, e anche, forse, lo squallore dell'ambiente. Grandi, immense reti di corda sono tese ai ballatoi, così da coprire l'intera area delle gallerie.

Servono ad impedire fughe saltando i cinque metri d'altezza dal suolo? O ad impedire suicidi o omicidi? Esse somigliano a reti da pesca. San Pietro era pescatore. Pietro fu crocifisso a testa in basso, per pietà, perché in quel modo si perde coscienza molto presto e si allevia la sofferenza della morte per soffocamento causata dalla croce.

Chi entra in una Cattedrale entra dai piedi della croce del Cristo, e muove verso la testa, là dov'è il Santissimo Sacramento. Chi entra in un carcere entra dalla testa della croce, perché è necessario entrare per un'area di controllo, e questa è sempre collegata all'edificio degli ambienti amministrativi e direttivi, che sono inevitabilmente l'ala più piccola, e quindi più corta dell'insieme.

Tuttavia, chi entra in quel carcere entra in una croce, e vi entra dalla testa, entrando nel corpo di un crocifisso a testa in giù, come l'apostolo pescatore Pietro, o come Paolo. Quella rete sospesa nell'aria raccoglie, contiene, imprigiona l'insopportabile peso di peccati, orrori, tragedie, disperazione. Sono i pescatori d'anime che hanno progettato tutto questo?

Ho cercato di immaginare quelle messe domenicali: ogni porta di cella si apre in direzione dell'altare; mi hanno detto che venivano bloccate da una catena speciale, e il detenuto assisteva alla messa dai dieci, quindici centimetri dell'apertura, così da non poter né vedere gli altri carcerati, né poter inviare gesti o sguardi ad altre celle.

A quei tempi ogni cella "conteneva" un solo detenuto; il sacerdote vedeva lunghissime, sconcertanti fughe di sguardi costretti in quelle sottili aperture. Quell'umanità disperata, tragica, agli occhi dell'officiante si presentava solo in quella fuga prospettica di immagini ritagliate nei muri; uomini, individui, sguardi, come "disegnati" dentro a riquadri sproporzionatamente stretti e lunghi, che schiacciavano, riducevano tutte le figure a una regolare, simmetrica unità.

All'espansione del rito sacro pensava l'acustica perfetta di quella struttura architettonica ideata con intelligenza formidabile, capace di dosare e miscelare ad arte i riverberi sonori di quella gigantesca croce. Come in una superba Cattedrale costruita alla rovescia: ma per colui che entra, non per chi si trova al suo interno, inglobato, digerito nel suo ventre.

Quella luce livida, diffusa, che cade dal soffitto; quel cielo che si percepisce come "morto" al di là dei grandi vetri sospesi ad altezze irraggiungibili, è la stessa luce diffusa che illumina le pinacoteche. Allineati lungo le pareti, là i quadri, la selezione e l'ordinamento della bellezza dei dipinti; qui le porte grigie e pesanti delle celle, ognuna con il buco rotondo dello spioncino, chiuso da un ferro ritagliato a forma e misura, saldato a un cardine annerito dai lubrificanti. Alza quel disco e vedi un uomo rinchiuso: l'opera d'arte di Dio, deformata dalla lente ad occhio di pesce, che serve a vedere ogni angolo di quel luogo senza dimensioni; il Leviatano è ancora lì, dietro di te, che spia ogni mutamento della tua anima.

Danse macabre.

Su quella piattaforma sacra, ad Angers, non c'è solo polvere spessa e nerastra. O meglio, quella polvere non copre solo uno spazio vuoto con una botola e un altare, ma si è posata anche su dei lunghi pani, delle grosse baguettes francesi, spezzate da un lato, gettati disordinatamente su tutta la sua superficie. Somigliano ad offerte votive, ma con la loro forma allungata e il loro colore beige che la distanza fa confondere con il rosa-carne, sembrano simboli fallici sparsi nello spazio sacrale di un'orgia pagana. Come gettati sul fondo di un pozzo magico, in un rituale di fecondazione, o di fecondità.

Desolante forse ancor più di quei pani-peni, un morbido cuscino azzurro è incastrato in uno dei margini, fra il pavimento e il corrimano in ferro; anch'esso è coperto dalla polvere di anni, e richiama l'idea di conforto, riposo, tenerezza, gettata e sacrificata nel fuoco di quell'atroce inferno senza silenzi, senza pace; invita ad immaginare il gesto rabbioso di colui che l'ha scagliato mentre gli altri scagliavano i loro pani; gesto drammatico, per zittire, annullare grida troppo terribili per le orecchie. 'Oreiller' è il suo nome in francese.

Ma se quel cuscino è anche l'unico oggetto soffice e accogliente che la cella può offrire, l'unico oggetto in cui affondare il proprio volto per ritrovare piacere -o ricordare il piacere-, da abbracciare e stringere a sé, come l'orsacchiotto per il bambino, o ancora come l'unico oggetto in cui affondare il proprio membro maschile per soddisfarlo con un surrogato di donna, quando la masturbazione, il contatto con la propria mano, è diventata angosciosa, insopportabile, inefficace... ecco allora che l'orecchiere su quella piattaforma rituale moltiplica i suoi significati in modo vertiginoso, e su quello spiazzo rotondo si assiste a un sabba, o a una danza primordiale, nell'intreccio di movimenti e ritmi formato dalle varie direzioni indicate dai pani, dalla loro disposizione casuale-causale intorno a un altare di chiesa e un 'oreiller' divenuto feticcio di corpo femminile.

È nel ruotare ipnotico di quelle linee immaginarie sul piano circolare in cui sono disposte che si sviluppa la danza, per essere subito cristallizzata nella fissità di quegli oggetti coperti dal manto di polvere: come una nebbia oscurante la vista della realtà, quel "velo" ne favorisce l'osservazione degli aspetti più segreti, criptati nei segni.

Sono dunque entrato in un Tempio mostruoso?

Forse il penitenziario di Angers è veramente la metafora del Tempio cristiano; "metafora" nel suo puro senso etimologico, quello di: "portare al di là...".

Per un filosofo come Thomas Hobbes, il Leviatano diventa il simbolo dell'onnipotenza dello Stato di fronte all'individuo (*); per Giona entrare in un gigantesco pesce è il pentimento e l'inizio del percorso veritiero verso Dio onnipotente. Benveniste osserva che «la potenza dell'atto sacrale risiede precisamente nella congiunzione del mito che enuncia una storia e del rito che la riproduce»(*), ma in questa definizione si mostra solo l'atto sacro inscritto in una realtà che non può essere rivolta ad altro che a un passato storico.

Luogo di punizione, ma ancor più di penitenza, nascosto sempre da mura alte e impenetrabili dall'esterno, ancor più che invalicabili dall'interno, l'immagine che il carcere di Angers imprime di sé è di qualcosa di nascosto e sotterraneo, anzi sott'acqueo.

Tutto rimanda alla percezione di qualcosa di "marino" e "sottomarino": le dimensioni delle navate, le reti, la luce, la densità dell'aria, il ferro delle sbarre, delle grate, delle porte, il risonare delle voci e dei rumori. Anche visto da fuori, l'edificio di questo, come di un qualsiasi altro penitenziario, ha l'imponenza e lo slancio di una immensa nave, e si ha l'idea, ben presto, dell'Arca.

E forse proprio dell'arca come oggetto sacrale, o "arcano": arcanus, "luogo chiuso", che contiene, o che trasporta.

Ils sont coupables.

Torno con l'immaginazione su quella piattaforma rotonda, davanti all'altare, addetto al rito di spezzare dei pani-corpo di Dio per il popolo dei colpevoli, dei "coupables", e mi accorgo che in francese quella parola si avvicina in modo impressionante all'idea di tagliare, couper, e che quella parola li dice già recisi dal mondo, divisi ineluttabilmente in un prima e in un durante nel quale è compressa e imprigionata l'idea stessa di un dopo.

Divido i pani, e ricordo che panis ha la stessa radice di pascere e di pastore: 'pas', 'nutrire'. Io, Pastore di Dio, pascolo il mio gregge, ovvero nutro le mie pecore, i miei peccatori chiusi nelle loro celle. Io nutro le loro anime con un pane che essi rigettano; presto quella piattaforma sarà abbandonata.

«È monumento storico; non si usa più da anni», mi dirà una guardia, con aria indifferente; «Dio è morto», ci aveva detto Nietzsche, e il mondo lo ripete, in un balletto indifferente.

Ma qual è il Dio che è morto?

A tutti gli effetti, è proprio quello che spezzava e offriva i pani transustanziati nel suo corpo, quello la cui morte in croce rappresentava la speranza di resurrezione della carne, attraverso la preservazione del racconto-mito e dell'atto retorico-rito nel teatro di una cristianità vincente sui popoli del mondo. Quando il mondo si è riempito di arabi, magrebini, africani, in cerca di donne belle, magre e bionde, di automobili costose, di vestiti luccicanti di voluttà, i penitenziari si sono riempiti di trafficanti di droga, di rapinatori senza scrupoli, di violentatori di donne o bambini, che nell'immagine di Cristo riconoscono solo il rappresentante del mondo che li ha traditi: tragicamente ridicolo, così appeso a quella croce appena sporcata della vernice rossa che imita il sangue.

L'assassino conosce bene lo "spessore", la densità del sangue umano: come si aggruma o come fluisce, il suo odore, la sua vischiosità. Lo conosce meglio del chirurgo, dello scienziato, persino del soldato: ci ha pensato, meditato su a lungo; si è appropriato di ogni aspetto, sfumatura, dettaglio di quell'elemento vitale: non lo freghi con un po' di colore dipinto da artisti mediocri.

Lui ha fatto della conoscenza del sangue la sua icona sacra, la sua para-religione, la centralità del suo essere. Non costruisce certo da questa sua "intelligenza" un'etica di qualche tipo, né riesce a vedere una dimensione della vita più ampia del suo presente e dei suoi bisogni e desideri immediati, ma la sua forza risiede nel percepire che il sangue è ciò che rappresenta il prima e il dopo, il dentro e il fuori, nel movimento orizzontale e univoco del suo destino vitale.

In quella dimensione così terrestre, colui che ha ucciso è un iniziato, un "essere superiore"; in un certo modo -anche se mostruoso e deviante- egli è sacro.

Heidegger l'aveva sottolineato con forza: è morto il Dio cristiano; è la distruzione di una metafisica dei mondi ancestrali e, nello stesso tempo, la distruzione della nozione hegeliana del concetto e della Ragione nella Storia.

Ma è proprio la Storia ad essere morta, uccisa dalle informazioni; esse hanno sostituito le rivelazioni della coscienza con l'accumulo di dati storici, e la saturazione dell'intelligenza non ha tardato a manifestarsi; non c'è più posto nella memoria: tutto il sistema entra in crisi. Ciò che nel passato era una linearità storica, anche se diabolicamente ripetitiva, oggi è movimento caotico -forse prevedibile, ma comunque indomabile- di fenomeni sociali.

Il dannato, il reietto, giudicato dalla società dei giudicanti, rifiuta la verità storica, scagliando con violenta fierezza il pane della pietà sul simulacro del fallimento della giustizia divina.

L'icona onirica.

Il "tempio" rotondo di Angers è trasformato in «monumento storico». Ma quale storia racconta? Questa è ancora la mia domanda, senza che la guardia possa darmi una risposta.

Alcune notti dopo quella visita, io ho sognato di salire su quel tetto, e di trovarvi, in mezzo alla polvere copiosa come sabbia nel deserto, tastiere d'organo nascoste ovunque; piccole, alcune, altre più grandi, ma disposte in modo irregolare, assurdo: davanti e dietro di me, di fianco, più in alto e più in basso, fino ad esserne completamente inglobato.

Quelle tastiere facevano suonare un immenso organo invisibile, che a tratti pareva avere le sue canne all'interno delle celle, e altre volte erano le stesse porte delle celle ad aprirsi appena, spinte dal soffio dell'immaginaria cassa sonora che nascondevano. Io suonavo una Fuga splendida, in cui le voci non cessavano mai di entrare, moltiplicarsi, inseguirsi, sovrapporsi ordinatamente.

Incantato dalla bellezza di quell'esecuzione, dalla facilità con cui fluiva nelle mie dita incoscienti tanta intelligenza musicale e costruttiva, io mi beavo di quel benessere che nota dopo nota sentivo entrare e scorrere nel mio corpo. Una Fuga senza fine, e forse anche senza inizio: non mia, dunque; e al crescere di questa percezione, il crescere di uno stato di profonda inquietudine e di paura, e con quello, insieme a quello, la presenza in crescendo di una dissonanza bassa, come il sopraggiungere di un terribile, devastante terremoto.

Un senso di colpa insopportabile saliva al cervello con l'effetto di vertigine e di gelo; sentivo un rimorso violento, un'agitazione incontrollabile, poi guardavo i miei piedi, ed essi erano come incollati a una lunga pedaliera d'organo simile alle radici ai piedi di un albero. Io comprimevo pedali di gradi congiunti, schiacciando il suono in quelle angosciose dissonanze di bassi che sentivo tutt'intorno a me. Tutta la bellezza delle armonie era distrutta nella catastrofe di quel Basso degenerante, inarrestabile.

Non riuscivo a comandare ai miei piedi di staccarsi da quei pedali, e temevo che gli uomini uscissero gridando dalle celle, correndo in ogni direzione, comprimendosi gli orecchi con le mani. A quel punto cominciavo a cantare, come ho sempre fatto in questi concerti per i detenuti, quando intuivo che era il momento giusto per salire al culmine della commozione, e iniziare in seguito la lenta discesa verso il concludere. Il canto era melodioso, fluido ancor più di quella Fuga, ed era privo di parole.

Col canto li calmavo, li riportavo in tranquillità alle loro celle. Lentamente, mi accorgevo che mi era possibile chiudere una ad una le varie tastiere, spegnere poco alla volta quell'organo, farlo tacere col timore di usarlo ancora.

Ma mi accorgevo con raccapriccio di non avere più né piedi né gambe: ero come un verme, o una serpe sulla superficie tonda e squallida di quel tetto, prigioniero della sua altezza.

Peccato come peccus: "difettoso nel piede", difetto che conduce all'errore nel movimento deambulatorio: errore grave, nel viaggio della vita. E se potessimo volare via, liberi, come gli uccelli nel cielo?

Dove, in tutta questa pesantezza, gravità, assenza d'aria e di cielo, di luce viva e di vento, assenza di suoni che corrono liberi, lontano da noi, e che ci rimandano il senso dello spazio infinito, dove si può trovare la leggerezza necessaria al volo?

Sopra le acque.

«(Nella forma di) un nido tu farai l'Arca» è scritto in Esodo 6:14; anzi, più precisamente, Dio dice a Noè «tu farai la Tevà», e l'ebraico 'Tevà' tradotto in 'arca' non conduce necessariamente all'idea di un battello o di un contenitore chiuso galleggiante sull'acqua, ma con molta più celerità potrebbe raggiungere l'idea di un luogo arcano del linguaggio. Tevà, in ebraico, può significare anche 'parola', o meglio: 'lemma' (gli insegnamenti del Baal Shem Tov, il fondatore del movimento Chassidico, insistono su questo punto), mentre quando si vuole dire 'arca' per contenitore sacro, si dice 'Aron'.

In una tevà entra Noè con tutta la famiglia e tutti gli animali del mondo, esclusi i pesci, ma anche Mosè, che giunge neonato alla riva del fiume dentro una tevà. Mosè, «l'incirconciso delle labbra», che porterà il popolo d'Israele alla terra promessa, ma non potrà metterci piede, perché così vorrà la punizione che Dio gli infligge.

Quest'"arca", dunque, pare sempre connessa all'acqua, ma all'acqua che punisce e purifica, o all'acqua che porta un messaggio divino?

Mosè è punito perché, già in prossimità della fine dell'erranza e dell'attesa, ormai vicini al momento di entrare nella terra promessa, anziché "chiedere" alla roccia di dare acqua, egli la percuote col suo bastone (Numeri 20: 7-13). Il risultato, per quel popolo assetato, per quell'umanità che da un tempo troppo lungo e greve è "imprigionata" nel deserto della pena e della penitenza, non cambia: l'acqua sgorga ugualmente e li disseta, loro entreranno nella terra promessa, ma Dio punisce Mosè obbligandolo a morire ed essere sepolto nel mistero del deserto.

Chi è rinchiuso in un penitenziario francese subisce una particolare privazione: quella dell'acqua calda. È la legge carceraria a prescrivere questa pena: il detenuto in cella non può lavare se stesso e i propri vestiti che con acqua fredda, d'estate come d'inverno, quando l'acqua calda scorre nel sistema di riscaldamento delle celle, ma è irrimediabilmente chiusa nei tubi dei termosifoni. Come un sangue caldo che scorre nelle vene di quel "corpo" che inghiotte e digerisce condannati, quell'acqua è lì a consegnar loro un messaggio penitenziale complesso, profondo, pesante.

L'acqua non è più in grado di purificare, dare sollievo, arrecare piacere.

Come un Mosè "avvertito" delle conseguenze di un possibile errore interpretativo nell'atto, o nel linguaggio di una comunicazione con l'autorità suprema, -un Mosè fattosi furbo, ma ancora duce di un «popolo di dura cervice» temporaneamente punito da un dio irritabile e vendicativo-, l'autorità giudiziaria evita il pericolo di sbagliare comportamenti e scelte relative ai bisogni o ai desideri di coloro che deve punire con la detenzione, e sceglie infine di lasciarli "assetati": in questo modo sarà solo un problema fra la loro coscienza e il loro Dio.

Così è anche per la pena della privazione del diritto alla propria sessualità, pena che incide radicalmente -e in tutto il sistema carcerario- la vita di chi vi entra per condanna o per lavoro.

Colui che ogni sera consegna i preservativi a celle di soli uomini, come può abituarsi all'idea che ogni detenuto debba essere potenzialmente un uomo "normale"? Coloro che nelle loro case concedono ai loro figli le ore di televisione con attenzione e parsimonia, ne controllano la qualità dei programmi, si preoccupano di offrire delle alternative intelligenti al tempo che il video può prender loro, come possono queste persone trovare "normale" e "giusto" il ridurre l'uso di farmaci antidepressivi in carcere con l'uso incondizionato del televisore nelle celle? Come mai si conserva la penitenza dell'acqua fredda e della castità, e poi si allevia quella stessa penitenza con l'inebetimento della videodipendenza, con la tacita approvazione di questa "morfina" legale, con l'indifferenza più ipocrita per la violenza di quell'abnorme sessualità genitale che si genera nello squallore delle celle?

Certo, nei penitenziari sono rinchiusi sempre i "figli degli altri", i "diversi", i "recisi". Tutt'al più ci possono essere gli errori giudiziari, ma fanno parte di quelle cose disgraziate che il destino perverso può portare a chiunque: come una malattia grave, o un incidente d'auto. Dentro a questo bel ragionare, coloro ai quali il dio-destino abbia riservato la grazia di traversare il confine del "deserto della penitenza" lo attraverseranno, altrimenti moriranno carcerati: perché dovrebbe preoccuparsene il novello Mosè? Non c'è più tempo per permettersi il lusso di un'etica; nemmeno per un'etica perversa: si è pagati solo, banalmente, per tentar di mettere in pratica una morale.

I detenuti, le guardie, i direttori dei penitenziari, tutti costoro sono rinchiusi dentro una "tevà", una "parola", o un "nido", che non riescono ad aprire, a far fluire nel fiume del senso, nel movimento della vita. Si incontrano persone meravigliose nell'ambiente carcerario: idealisti che fanno del loro lavoro una missione di altissimo valore etico, ma lavorano sulla loro volontà, non per un dovere dettato dalle leggi; essi lavorano oltre le leggi, oltre la "parola" delle leggi. Qualunque sia la loro intelligenza o cultura, quella tevà resta imprigionata in un'arca pesantissima per i problemi di bilancio, per l'impopolarità di qualsiasi spesa pubblica destinata ai delinquenti, piuttosto che alla brava gente onesta.

Intendiamoci bene: in un penitenziario sono rinchiusi criminali che, oltre alla pena, non solo meritano la nostra civile disapprovazione, ma spesso anche il nostro rifiuto e disgusto.

Storie di delitti d'assoluta normalità quotidiana, sempre uguali a se stesse nel corso della storia dell'uomo, ma a Saint Brieuc c'era un uomo di cinquant'anni, un prete, un uomo colto, ma anche pedofilo, e aveva violentato decine di bambini cui insegnava il catechismo; vicino a lui sedeva un giovane da copertina di rivista di moda maschile, detenuto per spaccio di droghe pesanti, ed era in carcere "nonostante" la protezione della mafia locale, che evidentemente riusciva a garantirgli un "superiore" stile di vita carceraria; poco più in là, un gigante di più di due metri che teneva sempre gli occhi bassi, aveva ucciso un uomo in una lite futile, spaccandogli il viso contro uno spigolo fino a farne poltiglia rossa; ad Angers un rapinatore trentenne aveva preso in ostaggio cinque persone e le aveva torturate e uccise, un altro aveva squartato una donna indifesa, un altro ancora aveva spaccato la testa alla moglie con un martello e non era affatto pentito... ma perché abbiamo smesso di "giustiziarli" con la ghigliottina?

Non è certo «perché c'è sempre il pericolo di aver sbagliato giudizio», ma è, invece, perché li abbiamo destinati al «penitenziario», avendo stabilito che è necessario, o meglio è fondamentale difendere il diritto alla vita e al pentimento ad ogni essere umano, qualsiasi sia il suo delitto.

E forse abbiamo anche capito che il pentimento richiede tempo, e non è quello che viene d'improvviso, al contatto della lama del carnefice. Infatti l'articolo 27 della Costituzione italiana stabilisce che «le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato»; io non ho ancora letto la Costituzione francese, ma dubito che in merito abbia regole e principi diversi. Chissà, forse sarà la Francia di Lionel Jospin a riconoscere ai detenuti il diritto alla sessualità, dopo la Svezia, la Danimarca, la Svizzera, la Spagna e l'Olanda; in Italia è dal maggio del '97 che giace in Parlamento una proposta di legge, in Francia sono tredici anni che se ne discute. Ma il giorno in cui verrà concessa, verrà data insieme all'acqua calda?

© Claudio Ronco 1999. Tutti i diritti riservati.