English - Français

|

INSTRUMENTUM MUSICÆ

|

«...E quando echeggiò quella voce straziante, gonfia di patos e che, oppressa dai desiderî, dalla nostalgia di oscuri ricordi e da un amore infinito, non riesce a dire quello che vorrebbe dire - quando quella voce echeggiò d'un tratto in mezzo al brusio dell'orchestra, mi sembrò udir echeggiare d'un tratto in mezzo al brusio di una grande città, la voce miracolosa di un onagro.»

Alberto Savinio, "La voce del violoncello" in Scatola sonora, ed. Einaudi.

Ascolto di: Alfredo Piatti, Seconda Sonata in re maggiore per Violoncello e Pianoforte, opera 29;

Adagio Lento.MP3 di alta qualità,

dalle Sonate di Alfredo Piatti:

C’è un luogo nella vecchia Genova,

una strada stretta e ripida, fra mura antiche, nei pressi del Teatro di Sant’Agostino. Lì a fianco, a pochi passi di distanza, pochi decenni fa è stato costruito un immenso complesso di edifici moderni, coprendo e cancellando l’intera zona antica in cui era la casa natale di Nicolò Paganini, i suoi luoghi, il mistero dell’origine del suo genio. Oggi, mentre scrivo, in una di quelle strada vive e ancora lavora il Gaccetta, il vecchio falegname che ha bottega sotto le mura del Castello. È un anziano d’altri tempi: minuto, etereo, con sottili e bianchissimi capelli riuniti in ciuffi sulle tempie, proprio come li portavano i nonni nei ritratti del secolo scorso. Veste abiti che paiono modellati sui colori di un dagherrotipo, e si indirizza al suo interlocutore con la parlata vivace, acuta, dei personaggi della commedia popolare genovese, un po’ alla Gilberto Govi, quelli che la cinepresa degli anni Cinquanta aveva rubato agli spazi del teatro.In gioventù, Gaccetta dava voce al legno cui ha dedicato tutta la vita, pur non facendo il liutaio, perché un giorno, quand’era ancora ragazzo, rimase affascinato da un mandolinista di strada; chiese allora ai suoi genitori di poter studiare il violino, e prestissimo, come per miracolo, ne divenne un virtuoso. Da quei giorni in poi la vita fu grama con lui. Dovette abbandonare studi, concerti, sogni di gloria, e dedicarsi all’umiltà di sedie, tavoli e armadi senza voce. Eppure l’amore per il violino non l’ha mai abbandonato, e lui —che si chiama Giuseppe, così come dovrebbe ogni falegname che voglia di diritto entrare in una qualche storia— la musica l’ama come madre, sorella, perfetta compagna di vita. Il Gaccetta ascolta i suoni come nessuno sa più fare: lo nutrono, lo cullano, lo sollevano a un cielo di cui nel mondo, oggi, non rimane ormai che una debole memoria. Sono altezze della mente, in cui le cose perdono il loro peso e fluttuano serene, in un’attesa assoluta, senza finalità, dove tutto non ha altra direzione se non quella del gravitare intorno al centro ineffabile del piacere musicale. Per Giuseppe, la bellezza della musica è l’incanto supremo del paradosso; egli è l’amante e l’amato, e il suo maggior premio è nel goderne al di là di se stesso, del proprio destino, dei confini del proprio tempo.

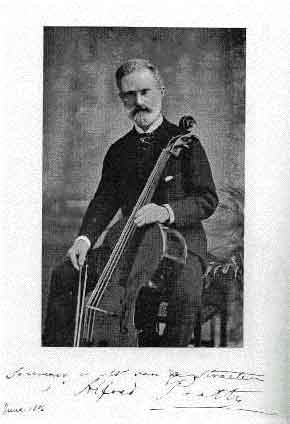

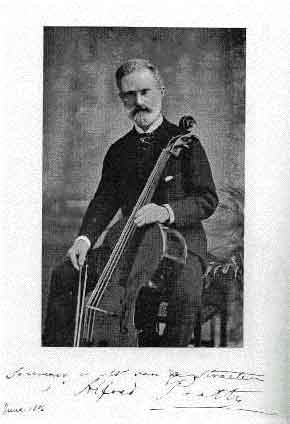

Per caso o per destino, l’ho incontrato una sera dell’otto di gennaio, anniversario della morte del grande violoncellista romantico Alfredo Piatti, che in vita era detto “il Paganini del violoncello”. A Genova c’ero arrivato per incidere tre sue composizioni, ormai abbandonate all’oblio, a quasi cent’anni dalla sua scomparsa. Suonammo per pochi amici, riuniti in un salotto privato, la Seconda Sonata in Re maggiore per Violoncello e Pianoforte opera 29, composta a Bergamo nell’inverno del 1885. Gaccetta era lì.

Seduto su una poltrona troppo grande per lui, i piedi che non toccavano terra, come succede ai bambini, sorrideva e ascoltava col corpo e l’anima insieme. A me sembrava potesse vedere ben oltre i miei gesti, dentro al mio suono e ai miei respiri, e li seguisse, fin quasi toccarli con gli occhi. Poi il suo sguardo sembrava sfuggire, rincorrere qualcosa che a me era invisibile; eppure, di certo, contemplava cose di straordinaria bellezza. M’incuriosiva quel suo guardare e gioire con sentimento sempre più intenso, finché i miei occhi non riuscirono più a staccarsi dai suoi. E così anch’io, in un istante, inaspettatamente, cominciai a vedere lui e insieme a lui al tempo stesso. E osservavo, scrutavo, consideravo la leggerezza della sua figura, la sua straordinaria trasparenza: un essere di luce, fatto solo d’aria finissima, d’un vento vibrante, di materia impalpabile ma tesa come corda di violino, pronta a rispondere ad ogni sollecitazione del crine dell’arco, del canto, dell’armonia, dell’anima.

Nel dissolversi di un accordo sospeso su un silenzio greve d’attesa, il gesto appena percettibile del mio pensiero diede inizio alle note dell’ Adagio lento.

Lo sguardo di Giuseppe si raccoglieva su ogni suono, e poi l’inseguiva nell’avvolgersi al flusso di melodie, roteando gli occhi in sublimi vertigini; sembrava farsi risucchiare in spirali, vortici di risonanze, così come si immaginano le correnti marine portare i corpi sinuosi delle sirene, sollevandole con voluttà, altre solennemente. A tratti pareva comprimersi nei suoni, poi si espandeva, in pura beatitudine, a riceverne benedizioni d’infinita dolcezza. In quel momenti io mi accorgevo di non esser più in grado di riconoscere quel che suonavo, —cose lungamente esercitate, quasi abitudinarie — e tutto era una nuova musica, ancora mai esistita. In quell’istante, io sapevo con certezza di guardare il mondo attraverso gli occhi del Gaccetta: vedevo i miei suoni come forme, a toccare infinite distanze, sfiorare la fine delle cose, raggiungere sentimenti estremi; li contemplavo nel gesto tenerero dell’unirsi, nello struggente dolore del separarsi. Erano anime in movimento fra resti densi di memorie; scivolavano allora in buchi del tempo, e in quelli ognuna pareva riemergere e poi riaffondare, sempre più lontana, senza che io potessi dire dov’era il futuro, dove il passato. Ero certo, indubbiamente certo, di esser stato rapito nelle visioni di Giuseppe —il suo sguardo, sebbene tanto assorto in lontananze estreme, con una certa grata complicità sembrava volermelo confermare— e mi ritrovavo infine al suo fianco, a visitare quelle distanze. Lo vedevo fluttuare là, il Gaccetta: nell’aria, e mi mostrava coi gesti e coi fatti come l’Armonia delle Sfere era davvero una cosa sensibile, visibile, palpabile; essa reggeva i nostri corpi, ne conservava tutta la densità e la compattezza; poi, fra quelle vertigini, come giocando divertito ne dirigeva la massa sensibilissima al tocco, sfiorandola o picchiettandola con gesti gentili delle dita, comandi quasi impercettibili, o ne mutava il moto soltanto con lievissime palpitazioni dello sguardo, sospingendo e spostando molecole a piccoli impulsi, essenze senza più alcun peso, corpi divenuti materia sublime. Volteggiavamo entrambi nel tempo e nello spazio, dentro e fuori noi stessi, attraversati da schegge sfuggenti di coscienza, improvvisi, rapidissimi lampi d’intuizione, le nostre dita seguendo, indicando, titillando senso, significato, incanto. Sopra di noi, come una sorgente luminosa infinitamente alta, come il sole, negato alla nostra vista senza bruciare le nostre pupille, sapevamo essere la più pura bellezza musicale, che pure ci dava vita e calore. E il Gaccetta mi guardava, mi sorrideva, ammiccava: sapeva bene che ormai io non sarei più stato capace di tornare indietro, ad altro mondo, al tempo cui appartengo.

Si riversò l’Adagio nell’Allegro finale, negli agili virtuosismi che carezzando l’impossibile ricongiungevano l’anima al corpo pesante di materia e fatica. Sfumata l’ultima risonanza nell’aria, lentamente, con la consueta melanconia del gesto dell’arco che sembra voler lasciar volar via lontano il suono, ma al tempo stesso pare implorarlo di trattenersi ancora, Gaccetta, infine, mi avvicinò là dove avevo suonato, per abbracciarmi e scrutare a fondo nei miei occhi. E fu allora che mi regalò il suo segreto.

Mi prese le mani con forza, mi guardò a lungo, poi mi parlò: «Sì, tu devi andarci! C’è un posto, qui a Genova, un punto nella città antica... sai, è un posto magico!... È nella strada che scende sotto le mura del Castello, vicino alla casa del Paganini... quella, però, ormai non c’è più perché l’hanno distrutta... Credi a quel che ti dico adesso: in quel punto puoi sentire ancora il suono del suo violino... del violino di Paganini! È sempre stato là: aspetta, e si fa sentire da chi lo cerca e lo vuole ascoltare. È un po’ come... come se fosse sospeso nell’aria... ma lo si sente bene, forte, chiarissimamente; e proprio con gli orecchi, mica con la testa!

Dammi ben retta: tu sei un artista, tu lo devi ascoltare... e poi, proprio lì a due passi, c’è il teatro in cui il Nicolò fece il suo primo concerto, e dopo, per forza, ci suonò pure il Camillo Sivori, perché appunto era il suo unico allievo. È esattamente quello, e nessun altro, il posto preciso in cui hanno imparato il segreto dell’Arte del violino... e l'ho sentito anch’io! Quando ero bambino, la notte scendevo di nascosto per andare proprio in quel punto, a quell’appuntamento... e non erano sempre lì ad aspettarmi... a volte aspetti, speri, implori... e non succede nulla. Bisogna saper attendere... o forse saperli risvegliare... questo non so. Ma sono sicuro che tu li sentirai subito. E allora devi ascoltarli per bene, devi tenerli sempre a mente, sempre ben vivi, ben sonori, per offrirli alle tue mani...»

***

Io ci andai, subito dopo aver ascoltato le sue parole, in quella notte dell’otto di gennaio; notte strana, caldo-umida come una notte orientale. Ci andai come all’appuntamento con un’amante segreta, come al primo giorno di scuola, come chi sale al Tempio, come per cogliere un’illuminazione, una visione, un’esperienza che volevo folle, unica, irripetibile. Passeggiai in solitudine, in profondo silenzio, salendo e scendendo più volte a fianco di quel muro antico, osservandone le pietre irregolari, le fessure, le ombre strane dalle forme curiose. E infine lo sentii.

Mi attraversò con violenza: un suono soprano, brevissimo, eppure struggente. Aspettavo un seguito, qualcosa ancora, qualcosa che potessi ascoltare con attenzione... restavo immobile, in un silenzio teso, una straniante sospensione del fiato. Agitato, impaurito, come immerso nella nebbia di una nube sonora: nel suo brusio continuo, lontana eppure tutta intorno a me, la città di Genova che mi risucchiava nelle sue mille direzioni. E io cercavo di rendermi compatto, di sollevarmi oltre lo spessore della sua materia, dei suoi richiami; cercavo di sentire soltanto me stesso, il mio respiro, il battito del mio cuore: solo per poter sentire ancora. E di nuovo mi raggiunse, senza che potessi capire come. Suono panico, invasato: un feroce irrompere sul vischioso tappeto di ronzii elettrici, voci lontane di televisori ancora accesi, distanti, futili mondanità. Credevo d’averlo finalmente individuato, isolato, catturato, scoperto, ma subito mi sfuggiva divincolandosi: inafferrabile. Suono di vento e di membrane; poi diabolico, o forse acqueo, ma poi angelico; grido, e subito dopo canto; suono d’appassionato amore per la vita, e poi lingua di fuoco che brucia, incalza, sfugge, fa impazzire gli umori: solo questo e null’altro potevo imprigionare nella memoria. E allora era un silenzio teso. Su di me, dentro di me, nuovamente il vuoto, e ancora il desiderio straziante, doloroso di ascoltare, anche solo un’altra volta.

Ma poi il niente. E quel pesante, nauseante disgusto per la realtà... Il mio niente, forse, o solo quel poco residuo, frammentato nella mia troppo inadatta memoria. E il mio martellarmi la testa con la banalità di un unico pensiero: “è solo il soffio del vento...– dicevo a me stesso –Sì, certo, è il vento che a tratti s’insinua fra le fessure del muro medioevale: tra pietra e pietra, per fantastica casualità; è il vento che fischia, come in un gigantesco zufolo di pietra, un ciclopico flauto di Pan...”.

E indubbiamente era soltanto un fischio del vento di Sud-Est. Vento caldo-umido, pigro eppure penetrante, invadente, come quell’aria che d’estate ammorbidisce le corde di budello dei miei strumenti, le rende docili ma infide. E i budelli tesi —soffici, sensibili— sono pronti a tradirmi sfuggendo al compasso delle mie dita, alla squadra del mio arco: là dove doveva essere suono, solenne o carezzevole, ammaliante o straniato, irrompe invece il fischio, lo stridìo, una smorfia zufolata... è questo il modo in cui, da sempre, le corde deridono lo sforzo dell’arco di domarle al canto.Eppure no: non posso giurare sia stato così. Perché non l’ho creduto allora, e non posso crederlo adesso. Io l’ho sentito: io so per certo di aver ascoltato il suono del violino di Paganini. Erano le risonanze penetranti delle corde di un virtuoso, che sapeva cantare con tutte le voci della terra e del cielo. Erano i suoni dello strumento d’Apollo, e se qualcosa potevano avere dello zufolo di Marsia, era null’altro che puro artificio! Quei suoni diventano una prigione dolorosa, da cui non c’è modo di liberarsi se non lasciando le dita all’agitazione, alla corsa, o a danzare come tarantolate sulle corde tese; e il vibrare dei legni, dell’aria, del sangue e della carne ti guarisce per un poco, finché c’è suono... Non note, non melodie, non edifici complessi di numeri e corrispondenze: suono! Suono come corpo che respira, che muove affaticato, o leggero, o doloroso, o affabile; che muove oltre il Tempo e la Storia, oltre il sentire, oltre il significare: corpo e spirito, aleggiante sopra le note del canto.

***

Claudio Ronco e Brenno Ambrosini, interpreti della prima incisione delle Sonate di Alfredo Piatti, Dynamic CDS200, gennaio 1998.

© C. Ronco 1998

A. Piatti, caricatura; Londra, ca. 1885.

torna a capo

home claudio ronco

Se vuoi, puoi leggere del progetto musicale per Genova

oppure la lettera all'amico Valeriano..., o quella all'amica Sandra...

oppure leggere del Violoncello errante,

oppure ancora: visita il mio giardino