Amica

cara,

una notte di violenti temporali mi ha regalato un sonno meraviglioso,

e se ho sognato, sognavo di essere in paradiso. Mi sono svegliato pensandoti,

e in effetti non so chiamarti col tuo nome, che se a volte è

Filli, questa mattina è diventato —non so perché... —

Costanza.

Quando ero bambino, mia madre spesso mi portava con sé al lavoro

perché non poteva pagare una baby sitter. Il lavoro di mia

madre, in quegli anni, era molto vario; oltre ad essere mamma e moglie

dedita alla casa, insieme a un ex attore di teatro diventato scrittore,

realizzava l'unico periodico di critica e cultura teatrale nell'Italia

di quell' epoca. A

mia madre spettavano i compiti più diversi: scrivere, impaginare,

viaggiare per interviste o articoli, leggere e scoprire nuove Commedie,

tradurle o cercare i traduttori, trovare artisti che offrissero i loro quadri o disegni per le copertine della rivista. Tra questi c'era un giovane pittore bergamasco di nome Gentile. Mia madre mi infilava in spalla

una borsa di quaderni e matite, e insieme partivamo col treno per andarlo

a trovare nel suo studio in Bergamo alta, ricavato dalle antiche stalle

di un palazzo quattrocentesco. Quando ero bambino, mia madre spesso mi portava con sé al lavoro

perché non poteva pagare una baby sitter. Il lavoro di mia

madre, in quegli anni, era molto vario; oltre ad essere mamma e moglie

dedita alla casa, insieme a un ex attore di teatro diventato scrittore,

realizzava l'unico periodico di critica e cultura teatrale nell'Italia

di quell' epoca. A

mia madre spettavano i compiti più diversi: scrivere, impaginare,

viaggiare per interviste o articoli, leggere e scoprire nuove Commedie,

tradurle o cercare i traduttori, trovare artisti che offrissero i loro quadri o disegni per le copertine della rivista. Tra questi c'era un giovane pittore bergamasco di nome Gentile. Mia madre mi infilava in spalla

una borsa di quaderni e matite, e insieme partivamo col treno per andarlo

a trovare nel suo studio in Bergamo alta, ricavato dalle antiche stalle

di un palazzo quattrocentesco.

Lo studio di Gentile era un enorme salone con grandi finestre con vista sulla valle, quasi nascosta dalle ampie fronde degli alberi del giardino.

All'interno, la parte luminosa era riempita di cavalletti e tele, e

l'altra, in penombra, era simile al laboratorio di un alchimista. Era lì

che preparava i colori con terre, metalli, vegetali, insetti, chiara d'uovo

e resine rare. In un angolo c'erano grandi armadi pieni di barattoli

di vetro disposti in bell'ordine, con le materie prime e le polveri colorate

già pronte, e a lato di quelli, presso un tavolaccio di legno

antico, c'era il lettino dove io riposavo mentre mia madre offriva un

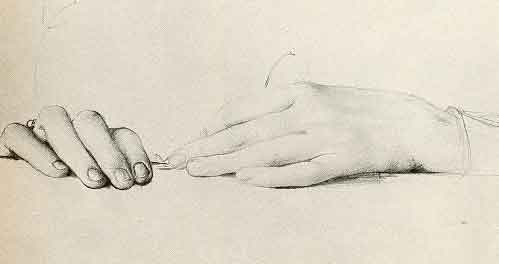

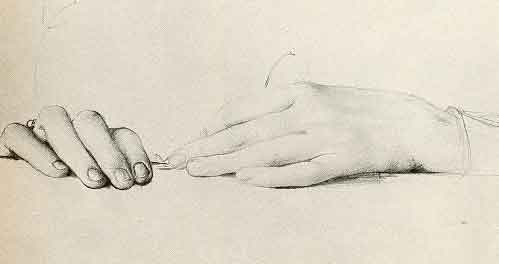

braccio, o una mano, o un seno all'occhio del pittore per un nuovo bozzetto. Le membra di mia madre da giovane sono sparse in chissà quanti

dei dipinti di quegli anni, copiati su carte grigio-azzurre o rosa antico durante i miei innumerevoli sonni

pomeridiani, quando io, socchiudendo gli occhi, vi trattenevo intimorito e affascinato la maestosità

e il mistero degli armadioni in penombra.

Io

crescevo, cresceva la mia curiosità e il mio desiderio di dipingere

le cose che cominciavo a vedere con occhi più vivi, e Gentile mi

dava da pestare nel mortaio di pietra i lapislazzuli per fare gli azzurri

dei cieli, o le cocciniglie per i rossi dei vestiti o dei fiori o degli

incarnati. Più avanti, mi sedeva presso la finestra più

ampia, con matite e carta grigia, per farmi copiare i disegni di Raffaello

da un vecchio libro molto grande che appoggiavo a un cavalletto. Io

crescevo, cresceva la mia curiosità e il mio desiderio di dipingere

le cose che cominciavo a vedere con occhi più vivi, e Gentile mi

dava da pestare nel mortaio di pietra i lapislazzuli per fare gli azzurri

dei cieli, o le cocciniglie per i rossi dei vestiti o dei fiori o degli

incarnati. Più avanti, mi sedeva presso la finestra più

ampia, con matite e carta grigia, per farmi copiare i disegni di Raffaello

da un vecchio libro molto grande che appoggiavo a un cavalletto.

Non ci fermavamo mai a Bergamo meno di due giorni, dormendo nella casa

di Gentile nella città bassa. Lì viveva all'ultimo piano

di una palazzina fine Ottocento, piena di fiori di straordinaria bellezza,

curati da sua moglie Costanza, donna di antica nobiltà lombarda, di straniante bellezza.

Costanza sapeva muoversi

fra le cose come una brezza leggera, impalpabile. Io pensavo che avesse

il viso più perfetto al mondo, eppure non mi riusciva di trattenerne i lineamenti nella memoria. Tutto questo mi ossessionava: mentre

ero allo studio, cercavo di disegnare i suoi tratti e provavo e riprovavo

a tesserne le linee, correggendole con rabbia, disperandomi di

fallimento in fallimento.  Quando mi accorgevo del sopraggiungere di Gentile, subito cambiavo foglio e tornavo a uno studio sulla mano, o

sull'occhio iridato, o sulle pieghe del gomito di un braccio

virile, e lo mostravo al mio maestro con enfasi, agitato dal timore

che mi chiedesse di guardare ciò che davvero stavo disegnando. Quando mi accorgevo del sopraggiungere di Gentile, subito cambiavo foglio e tornavo a uno studio sulla mano, o

sull'occhio iridato, o sulle pieghe del gomito di un braccio

virile, e lo mostravo al mio maestro con enfasi, agitato dal timore

che mi chiedesse di guardare ciò che davvero stavo disegnando.

Non

capivo, allora, che la bellezza di Costanza era tale che non poteva

arrestarsi in alcun lineamento, in nessun gioco di ombra e di luce.

Era la bellezza all'apparenza diafana ma ineffabile dell'eterno femminino,

che nessuno può chiudere dentro le linee di una forma. In

quei giorni pensavo che solo Gentile avesse il privilegio di poterla descrivere

col gesto della matita o del pennello, e per questo invidiavo la sua

tecnica, la velocità della sua mano, l'acutezza dell'occhio,

temendo di non aver diritto, o tempo a sufficienza per conquistarli anch'io.

Gentile mi amava come un figlio. Sedeva accanto a me quando cadevo addormentato,

e da quella posizione continuava il suo lavoro disegnando nella penombra.

Mi parlava per insegnarmi a pensare, come fanno i padri migliori con

i figli che dovranno ereditarne la professione. Con i suoi ragionamenti mi portava

lontano, in luoghi troppo oscuri per

me; da quelle distanze raccoglievo poco più del terriccio che rimane sulle

scarpe dopo una passeggiata; ne ricordavo solo la piacevole stanchezza alla fine del viaggio. Gentile mi amava come un figlio. Sedeva accanto a me quando cadevo addormentato,

e da quella posizione continuava il suo lavoro disegnando nella penombra.

Mi parlava per insegnarmi a pensare, come fanno i padri migliori con

i figli che dovranno ereditarne la professione. Con i suoi ragionamenti mi portava

lontano, in luoghi troppo oscuri per

me; da quelle distanze raccoglievo poco più del terriccio che rimane sulle

scarpe dopo una passeggiata; ne ricordavo solo la piacevole stanchezza alla fine del viaggio.

Un

giorno Gentile mi confessò che aveva sempre desiderato avere un

figlio, ma il destino gliel'aveva negato. Così si alzò,

raggiunse un angolo della parte luminosa dello studio dov'erano appoggiati

al muro diversi dipinti senza cornice, ne estrasse uno, lo lasciò

coperto dal lenzuolo grigiastro di lino che lo proteggeva, e lo portò

vicino a me. Svelatolo nella penombra, mi apparve mentre tutto ciò

che era intorno scompariva alla mia vista.

Fu

un tonfo al cuore, uno straniamento così forte che nessuna parola

mi sembra adeguata al ricordo. Un cielo d'un trasparente, chiarissimo

azzurro, di un'infinita profondità mi abbagliava, come una finestra

verso il cielo, spalancata d'un colpo agli occhi appena aperti nell'oscurità.

Quella luce conteneva la figura di lei, l'unica, infinitamente bella,

Costanza.

Immagine di donna assorta in solitudine, vestita di un tenerissimo

abito di panno rosato, il quadro la mostrava di profilo, gli occhi rivolti alla

terra, la bocca chiusa come fiore bagnato di rugiada, stretto nel trattenerne

a sé le gocce più preziose. I capelli bruni, raccolti

sulla nuca, si sovrapponevano come pensieri sublimi, e lo sguardo, quasi

di bambina imbronciata, era come si abbandonasse a una stanchezza grandissima,

antica quanto il mondo. L'incarnato pallido, quasi giallognolo, attribuiva

alla figura uno spavento, una fragilità che contrastava in modo

strano con la fermezza e forza del lungo collo sensuale. Al seno, schiacciato

nel vestito, seguiva verso il basso il gonfiore del ventre fecondo,

simile a un grande uovo nato dalla terra, appena accennata da una linea

scura. In quella, oltre quella, oltre il quadro stesso, scompariva la mano, forse in tensione,

o forse in abbandono; solo il pensiero poteva guardarla. Nell'equilibrio

perfetto, classico di quell'estatica composizione tripartita, l'ovale

si moltiplicava all'infinito, trionfando in quel ventre gravido di vita

come un'energia tellurica scatenata dal basso verso l'alto, un'ascesi

che pareva attraversare tutta la figura, ignorata dallo sguardo mesto e silenzioso di Costanza. Fu

un tonfo al cuore, uno straniamento così forte che nessuna parola

mi sembra adeguata al ricordo. Un cielo d'un trasparente, chiarissimo

azzurro, di un'infinita profondità mi abbagliava, come una finestra

verso il cielo, spalancata d'un colpo agli occhi appena aperti nell'oscurità.

Quella luce conteneva la figura di lei, l'unica, infinitamente bella,

Costanza.

Immagine di donna assorta in solitudine, vestita di un tenerissimo

abito di panno rosato, il quadro la mostrava di profilo, gli occhi rivolti alla

terra, la bocca chiusa come fiore bagnato di rugiada, stretto nel trattenerne

a sé le gocce più preziose. I capelli bruni, raccolti

sulla nuca, si sovrapponevano come pensieri sublimi, e lo sguardo, quasi

di bambina imbronciata, era come si abbandonasse a una stanchezza grandissima,

antica quanto il mondo. L'incarnato pallido, quasi giallognolo, attribuiva

alla figura uno spavento, una fragilità che contrastava in modo

strano con la fermezza e forza del lungo collo sensuale. Al seno, schiacciato

nel vestito, seguiva verso il basso il gonfiore del ventre fecondo,

simile a un grande uovo nato dalla terra, appena accennata da una linea

scura. In quella, oltre quella, oltre il quadro stesso, scompariva la mano, forse in tensione,

o forse in abbandono; solo il pensiero poteva guardarla. Nell'equilibrio

perfetto, classico di quell'estatica composizione tripartita, l'ovale

si moltiplicava all'infinito, trionfando in quel ventre gravido di vita

come un'energia tellurica scatenata dal basso verso l'alto, un'ascesi

che pareva attraversare tutta la figura, ignorata dallo sguardo mesto e silenzioso di Costanza.

Gentile l'aveva fecondata con l'arte, e lei portava in sé

l'eterno. Io tornavo alla mia carta grigia, e tendevo fili di luce con

pennello e biacca fra i segni argentei della mia matita, sperando di

tornire uova trascendentali da quei mille volti di bellezza che non

avevo terminato di disegnare né per me stesso, né per

il mio maestro. Oggi raccolgo quei ricordi sbiaditi, e vedo la mano

di Costanza poggiare con gravità sulla nuda terra umida, fecondandola

ancora.

L'arte è quella volatile pienezza dell'amore, e il suo sguardo

è lontano, nell'impossibile.

Claudio

Ronco,

Venezia,

19 luglio 2002.

Dedicato

ad Antonella. |